Dr. Kai Markus Schneider forscht zum Verlauf von Lebererkrankungen für die Entwicklung neuer Ansatzpunkte für Diagnostik und Therapie

Der RWTH-Wissenschaftler Dr. med. Kai Markus Schneider ist einer der insgesamt neun Preisträger des diesjährigen Deutschen Studienpreises. Mit diesem werden Deutschlands beste Nachwuchswissen-schaftlerinnen und -wissenschaftler ausgezeichnet. Für Forschungsbeiträge „mit substanziellem und innovativem Wert“ vergibt die Körber-Stiftung Preisgelder im Gesamtwert von 100.000 Euro in den drei Fächergruppen „Kultur- und Geisteswissenschaften“, „Natur- und Technikwissenschaften“ und „Sozialwissenschaften“. Dr. Schneider studierte und promovierte bei Univ.-Prof. Dr. med. Christian Trautwein an der RWTH Aachen, seit 2016 ist er als Assistenzarzt an der Medizinischen Klinik III (Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin) an der Uniklinik RWTH Aachen tätig.

Der Deutsche Studienpreis zeichnet ihn mit dem zweiten Platz für seine Dissertation „Wie der Darm die Entstehung und den Verlauf von Lebererkrankungen beeinflussen kann – ein neuer Ansatzpunkt für Diagnostik und Therapie“ aus. Der 28-Jährige konnte nachweisen, „dass eine funktionstüchtige Darmbarriere und Darmbakterien einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung einer Fettlebererkrankung haben und eine Veränderung der Darmflora sogar die Krankheitsprogression stoppen kann.“ Dieser Nachweis könnte lebensrettend sein für Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Lebererkrankung.

Fettleibigkeit führt nicht immer zu Lebererkrankung

Die nicht alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) ist die häufigste Lebererkrankung in der westlichen Welt, etwa 15 bis 30 Prozent der Bevölkerung leiden daran. Hauptrisikofaktoren sind Fettleibigkeit und Übergewicht. Allerdings kommt es nicht bei allen übergewichtigen Patienten zu einem lebensbedrohlichen Fortschreiten der Erkrankung. In seiner Dissertation ging Schneider der Frage nach, welche Faktoren darüber entscheiden, ob es zu einer Krankheitsprogression in Form von Lebervernarbung oder Leberzellkrebs kommt.

Die Leber ist über die Pfortader mit dem Darm verbunden, der sie mit etwa zwei Drittel ihrer Blutzufuhr versorgt. Über die Pfortader werden Nährstoffe transportiert, für deren Verwertung die Leber zuständig ist. Gleichzeitig sind Leberzellen und residente Immunzellen der Leber damit aber auch ständig körperfremden Molekülen ausgesetzt, die zu großen Teilen von Darmbakterien stammen. Für einen gesunden Menschen stellt das kein Problem dar, die Immunzellen der Leber sind tolerant gegenüber diesen Molekülen. Sie schaffen es, schädliche Stoffe aus dem Blut zu filtern.

Gewebshormone schützen Darm und Leber

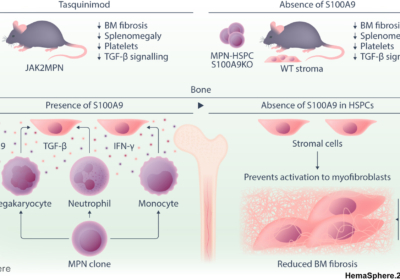

Schneider konnte eine intakte Darmbarriere als wichtigen schützenden Faktor identifizieren. Im Darm gibt es residente Fresszellen, die darauf spezialisiert sind, körperfremde Stoffe und Bakterien zu beseitigen und zu verhindern, dass sie in die Pfortader gelangen. Diese Fresszellen setzen gleichzeitig Gewebshormone frei, die helfen, die Darmbarriere aufrechtzuerhalten. Zur Lebererkrankung kommt es, wenn diese Darmbarriere gestört ist und damit vermehrt mikrobielle Bestandteile in die Leber gelangen.

Ein Gewebshormonrezeptor auf der Zelloberfläche residenter Fresszellen im Darm ist der kurz genannte CX3CR1. Um zu untersuchen, welche Rolle dieser Rezeptor für die Darmbarriere und die Entstehung der NAFLD spielt, hat Schneider Mäuse verwendet, denen er fehlt. Um westliche Ernährungsgewohnheiten widerzuspiegeln, wurden sowohl diese Mäuse als auch Kontrolltiere mit einem intakten Rezeptor mit einer fettreichen Kost gefüttert. Dabei konnte ein schützender Effekt von CX3CR1 auf die Lebererkrankung aufgezeigt werden. Schneider stellte zunächst die Hypothese auf, dass das Fehlen des Rezeptors zu einem verstärkten Einstrom mikrobieller Moleküle aus dem Darm in die Leber führt und damit eine Entzündungsreaktion auslöst. Er wies nach, dass CX3CR1 für die Aufrechterhaltung einer intakten Darmbarriere wesentlich ist. Er belegte, dass nicht allein die Leber, sondern vor allem auch der Darm beziehungsweise die Zusammensetzung der Darmflora entscheidend sind für die Entstehung und das Fortschreiten der nicht alkoholischen Fettlebererkrankung. Diese Befunde könnten in Zukunft auch für Patienten von diagnostischer und therapeutischer Bedeutung sein. ![]()