Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die dritte Förderphase für den Sonderforschungsbereich/Transregio 219 „Mechanismen kardiovaskulärer Erkrankungen bei chronischer Niereninsuffizienz“ bewilligt. Die Zusammenarbeit von RWTH Aachen, Uniklinik RWTH Aachen und Universität des Saarlandes kann damit für weitere vier Jahre fortgesetzt werden.

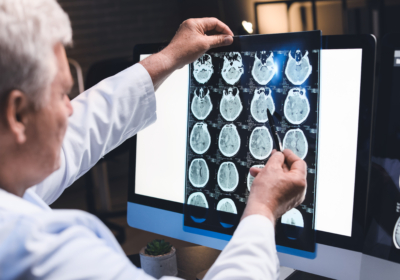

Der SFB/TRR 219 untersucht grundlegende Mechanismen kardiovaskulärer Erkrankungen bei chronischer Niereninsuffizienz, sowohl in vorklinischen Modellen als auch in klinischen Studien. Ziel ist es, neue Biomarker zu identifizieren und innovative therapeutische Ansätze zu entwickeln, die langfristig den Patientinnen und Patienten zugutekommen. Ein Schwerpunkt der neuen Förderperiode liegt auf der verstärkten Translation der gewonnenen Erkenntnisse in die klinische Praxis, um neue diagnostische und therapeutische Strategien zu etablieren.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jankowski, Direktor des Instituts für Molekulare Herz-Kreislaufforschung (IMCAR) an der Uniklinik RWTH Aachen und Sprecher des Verbunds, betont die Bedeutung der erneuten Bewilligung: „Wir sind stolz, dass die großen Erfolge der ersten beiden Förderperioden des SFB/TRR 219 durch die DFG anerkannt wurden. Diese Entscheidung ermöglicht es uns nun, die wissenschaftlichen Entwicklungen konsequent in Richtung Translation voranzutreiben.“

Durch die Bündelung der Expertise aus Nephrologie, Kardiologie, Immunologie, Molekularbiologie und Systemmedizin leistet der SFB/TRR 219 einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis komplexer Krankheitsprozesse und zur Entwicklung innovativer Behandlungsstrategien. Die Fortführung des Verbundes stärkt zudem die interdisziplinäre Vernetzung sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an beiden Standorten.

Darüber hinaus schafft der SFB/TRR 219 eine wichtige Plattform für den Austausch zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung, was die Entwicklung patientenorientierter Lösungen beschleunigt. Die gewonnenen Erkenntnisse können nicht nur die Prognose von Patientinnen und Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz verbessern, sondern auch neue Ansatzpunkte für die Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen liefern. Mit der dritten Förderperiode wird somit ein weiterer Meilenstein in der Translation innovativer Forschungsergebnisse in die klinische Praxis gesetzt. ![]()