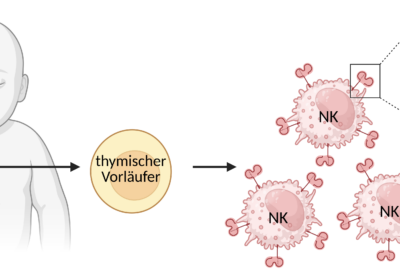

Der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATM) ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die zu Schäden in der Lunge und der Leber führen kann. Bei gesunden Menschen sorgt das Protein dafür, dass die Lunge vor Stresssituationen geschützt ist. Wird das Organ von Erregern oder Keimen angegriffen, bilden sich dort sogenannte Elastasen, die die Eindringlinge zerstören. Allerdings können die Elastasen nicht unterscheiden, ob eine Zelle gut oder böse ist und greifen daher auch gesundes Lungengewebe an. Hier hilft das Alpha-1-Antitrypsin: Das Eiweißmolekül wird in der Leber gebildet und von dort aus ins Blut abgegeben. In der Lunge angekommen, hindert es die Elastasen daran, gesundes Gewebe zu zerstören. Menschen, die unter Alpha-1-Antitrypsin-Mangel leiden, produzieren ein fehlerhaftes Eiweiß, welches diese Schutzfunktion nicht erfüllen kann – unbehandelt wird die Lunge der Betroffenen immer stärker geschädigt.

Doch auch die Leber ist in Gefahr, bis zu 50 Prozent der erwachsenen Patientinnen und Patienten mit AAT-Mangel entwickeln eine Leberschädigung. Das fehlerhafte Eiweiß reichert sich in der Leber an, verklumpt dort und führt zu einer Art „Protein-Verstopfung“. Die Folge ist eine Vernarbung der Leber, die im schlimmsten Fall zu einer Leberzirrhose führen kann. Bei dem Pi*ZZ-Genotyp handelt es sich um zwei mutierte Antitrypsin-Gene und damit um eine schwere Form der Erkrankung, die eine stark eingeschränkte Ausschleusung des benötigten Eiweißmoleküls zur Folge hat. Bleibt diese Form der Erkrankung unbehandelt, entstehen mit der Zeit oft nicht nur schwere Schäden an der Lunge, sondern auch an der Leber. Während für die Lunge bereits Therapiemöglichkeiten existieren, fehlte bisher für die Beteiligung der Leber eine medikamentöse Option. Einzig eine Lebertransplantation konnte das Problem ursächlich beheben.

Europäische Kooperationen bei der Erforschung seltener Erkrankungen

Die aktuelle Studie, die zu dem Medikament Fazirsiran federführend in Deutschland durchgeführt wurde, gibt eine erste berechtigte Hoffnung, dass zukünftig für Betroffene mit einer Leberbeteiligung eine auf die Ursache abzielende wirksame Therapiemöglichkeit zur Verfügung stehen könnte. Die Studie fand im Rahmen der Europäischen Referenznetzwerke für seltene Erkrankungen (ERNs) statt, wobei neben dem Standort Aachen insbesondere auch die Wiener ERN-Mitglieder unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr. Mattias Mandorfer beteiligt waren.

Das Medikament Fazirsiran ist ein sogenanntes RNA-Interferenz-Therapeutikum (siRNA-Therapeutikum), welches die Produktion des mutierten Alpha-1-Antitrypsins reduziert. Der Therapieansatz ist vergleichsweise neu. Die Verringerung der Produktion des fehlerhaften Eiweißes soll das Fortschreiten der Lebererkrankung aufhalten und der Leber ermöglichen, sich zu regenerieren. Die Ergebnisse der Phase-2-Studie zu Fazirsiran deuten auf das Potenzial hin: In der Studie mit 16 Probanden zeigte sich ein deutlicher Behandlungseffekt, denn mehrere Marker der Leberschädigung haben sich bei den Patientinnen und Patienten deutlich verbessert. Die Fazirsiran-Gabe führte zu einer mehr als achtzigprozentigen Reduktion des mutierten Proteins, sowohl im Blut als auch im Lebergewebe. In dem Beobachtungszeitraum von einem Jahr blieb die Lungenfunktion stabil und schwerwiegende Nebenwirkungen ließen sich bei den Probanden nicht beobachten, die einen Studienabbruch notwendig gemacht hätten. „Mit dieser Studie können wir zum ersten Mal den Patientinnen und Patienten mit einer Leberbeteiligung Hoffnung auf eine medikamentöse Therapie machen. Vor einer Zulassung müssen zwar noch einige Fragen geklärt werden, bereits heute besteht aber die Möglichkeit, im Rahmen von Zulassungsstudien eine siRNA-Therapie zu erhalten. Zu den weiteren attraktiven Eigenschaften von Fazirsiran gehört die leberspezifische Wirkungsweise sowie die lange Wirkungsdauer. Das Medikament wird nur alle 12 Wochen als subkutane Spritze verabreicht. Interessierte Betroffene und Forschende können sich bei Fragen gerne jederzeit bei uns melden“, so Prof. Strnad, Leiter der ERN-Studie.

Zentren für seltene Erkrankungen in der Rolle als Lotsen

„Aufgrund der Tatsache, dass die Erkrankung als selten einzustufen ist und sie selbst in ihrer schwersten Ausprägung oft zu unspezifischen Symptomen wie Atemnot, schleimigen Husten oder zu erhöhten Leberwerten führt, bleibt sie daher bei vielen Patientinnen und Patienten oft über Jahrzehnte oder vollständig unentdeckt. Zentren für seltene Erkrankungen können für die Patientinnen und Patienten, die unter Beschwerden leiden und seit Langem keine passende Diagnose erhalten, eine wichtige Lotsenfunktion übernehmen. Wir arbeiten interdisziplinär und weltweit mit Spezialisten zusammen, um Betroffenen zu einer Diagnose und der bestmöglichen Therapie zu verhelfen“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke, Vorstandssprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen Aachen und Direktor des Instituts für Digitale Allgemeinmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen. Forscherinnen und Forscher an der Uniklinik RWTH Aachen haben zudem schon vor Jahren an der Verbesserung der Situation der Betroffenen gearbeitet: Sie brachten mit der Gründung des Alpha-1-Leberzentrums an der Uniklinik RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen, spezialisierten Lungenzentren und Netzwerken für seltene Erkrankungen gezielt die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Erkrankung und die medizinische Versorgung der Betroffenen voran.

Das Paper im The New England Journal of Medicine ist hier zu finden.