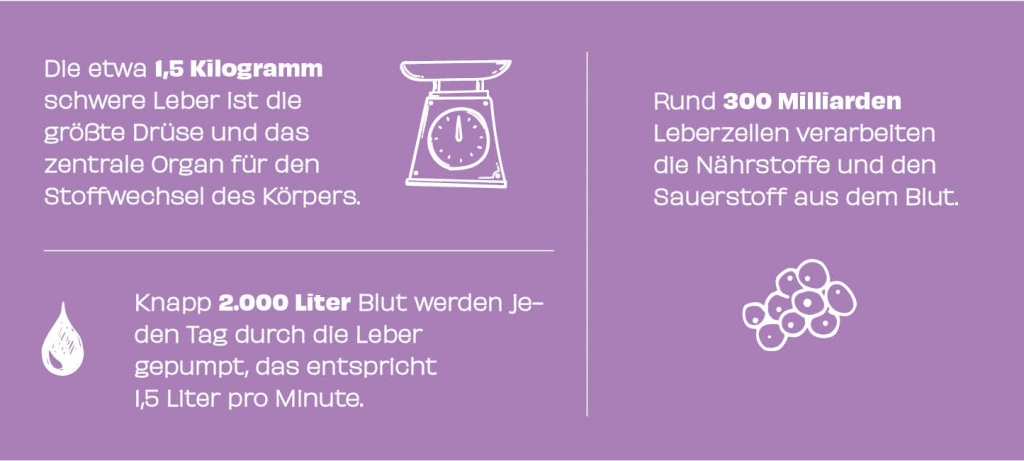

Die Leber ist ein essenzielles Organ des menschlichen Körpers: Neben zahlreichen Stoffwechsel- und Speicherfunktionen ist sie vor allem auch für die Entgiftung des Körpers entscheidend. Daher ist die Leber zahlreichen schädlichen und zum Teil toxischen Einflüssen ausgesetzt. Dies beinhaltet beispielsweise Hepatitisviren, aber auch Bestandteile unserer Nahrung – etwa Alkohol und Fette – oder Medikamente.

Eine moderate Schädigung kann die Leber aufgrund ihrer außergewöhnlichen Regenerationsfähigkeit über einen Prozess reparieren, der als kompensatorische Hepatozytenproliferation bezeichnet wird. Dabei werden abgestorbene Hepatozyten, die wichtigsten Zellen der Leber, durch kontrollierte Teilung von benachbarten, gesunden Hepatozyten ersetzt. Der Prozess der Zellteilung endet, sobald die ursprüngliche Lebermasse wiederhergestellt ist.

Liegt allerdings eine chronische Leberschädigung vor, entstehen bei der Leberregeneration „Nebenwirkungen“: Neben dem Untergang von Hepatozyten kommt es zu Entzündungsreaktionen mit Einwanderung und Aktivierung von Immunzellen. Zusätzlich werden im Zuge der Wundheilungsreaktionen sogenannte hepatische Sternzellen aktiviert. Diese normalerweise in Ruhe befindlichen, Vitamin A speichernden Zellen verändern sich durch die Aktivierung und wandeln sich zu Myofibroblasten um. In der Folge produzieren und lagern sie exzessiv extrazelluläre Matrixproteine wie Kollagen in der Leber ein. Hierdurch kommt es zu einer Vernarbung, die als Leberfibrose bezeichnet wird.

Das irreversible Endstadium der Vernarbung ist unter dem Begriff Leberzirrhose bekannt und mit einem hohen Mortalitätsrisiko verbunden. Die Diagnose einer Leberfibrose ist nicht immer einfach.

Der derzeitige „Goldstandard“ für die Diagnose einer Leberfibrose ist die histologische Untersuchung einer Leberbiopsie. Dazu wird mittels einer Biopsienadel zunächst eine Probe der Leber entnommen und diese anschließend mit entsprechenden Farbstoffen – etwa Sirius-Rot – so angefärbt, dass die Kollagenfasern sichtbar werden. Das Ausmaß der Leberfibrose wird dann nach einem Scoring-System von Experten bestimmt.

Ein nicht-invasives und damit angenehmeres Verfahren zur Diagnose einer Leberfibrose ist die transiente Leberelastographie. Bei diesem ultraschallbasierten Verfahren werden die mechanischen Eigenschaften der Leber untersucht. Es basiert auf der Annahme, dass die fibrotische Leber eine höhere Steifigkeit besitzt als eine relativ elastische gesunde Leber. Die transiente Leberelastographie hat einige Limitationen, beispielsweise bei adipösen Patientinnen und Patienten, sodass weitere, quantitative Marker oder Verfahren zur Diagnose wünschenswert sind. Die hohe Regenerationsfähigkeit der Leber stellt zunächst einmal einen großen Vorteil dar, weil sie die Funktionsfähigkeit auch bei Belastung mit Noxen sicherstellt. Allerdings birgt eine kontinuierliche kompensatorische Hepatozytenproliferation im Laufe einer chronischen Leberschädigung zusätzliche Risiken: Bei jeder Zellteilung eines Hepatozyten können sich Fehler in der Erbsubstanz, der DNA, „einschleichen“. Dies können moderate Veränderungen in Genabschnitten sein, aber auch Verdopplungen oder Verluste von Genen sind möglich. Bestimmte Kombinationen von DNA-Veränderungen können dazu führen, dass Hepatozyten beginnen, sich unkontrolliert zu teilen, was mit der Entstehung von primärem Leberkrebs, dem sogenannten hepatozellulären Karzinom (HCC), einhergeht.

Die Deutsche Leberstiftung geht davon aus, dass mindestens fünf Millionen Menschen in Deutschland an einer Lebererkrankung leiden. Aufgrund der veränderten Ernährungsgewohnheiten in der westlichen Welt inklusive des zunehmenden Alkoholkonsums ist davon auszugehen, dass der Anteil der Patientinnen und Patienten mit alkoholischer oder nicht alkoholischer Fettleberhepatitis weiter zunehmen wird.

Ein zentrales Problem ist, dass chronische Lebererkrankungen oftmals kaum Schmerzen oder eindeutige Symptome verursachen und daher erst spät erkannt werden. Leberkrebs ist zwar relativ selten, gehört jedoch aufgrund der schlechten Prognose zu den zehn häufigsten Krebstodesursachen. Im Jahr 2017 gab es in Deutschland rund 9.100 neue Erkrankungsfälle und fast 8.000 Todesfälle. Statistisch entwickelt einer von 82 Männern und eine von 190 Frauen in Deutschland im Laufe seines/ihres Lebens einen bösartigen Lebertumor. Aktuell gibt es keine etablierte Therapie zur direkten Hemmung der Progression einer Leberfibrose und nur wenige Medikamente zur systemischen Behandlung eines hepatozellulären Karzinoms, wobei erwähnt werden muss, dass diese Medikamente in den meisten Fällen das Überleben der Patientinnen und Patienten nur moderat verlängern, aber die Krebserkrankung selten heilen. Es ist also dringend erforderlich, neue Diagnose- und Therapieverfahren zur frühzeitigen Erkennung und Behandlung von Leberfibrose und hepatozellulären Karzinomen zu entwickeln. Dies ist nur auf der Basis einer intensiven Grundlagenforschung und enger Verzahnung von Lebenswissenschaftlern und Klinikern möglich. In der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik III) an der Uniklinik RWTH Aachen, unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Christian Trautwein, wird in enger Kooperation mit zahlreichen Instituten und Kliniken der Uniklinik RWTH Aachen und externen Einrichtungen intensiv an den Mechanismen der Leberfibrose- und Krebsentstehung geforscht.

Ein Teil dieser Forschungsaktivitäten wird im Sonderforschungsbereich SFB/TRR57 „Organfibrose“ gebündelt. Hier arbeiten seit 2009 Grundlagenwissenschaftler, Hepatologen, Nephrologen und Immunologen aus Aachen und Bonn in 18 Teilprojekten an Mechanismen, Molekülen und Markern der Nieren- und Leberfibrose sowie an neuen diagnostischen Verfahren. Aus diesem Verbund heraus wurden mittlerweile über 400 Studien in Fachzeitschriften publiziert, die international Beachtung finden und oft zitiert werden. In diesen Arbeiten wurden neue, an der Leberfibrose beteiligte Gene identifiziert, molekulare Signalwege aufgeklärt, neue bildgebende Verfahren entwickelt und alternative Therapieansätze erprobt.

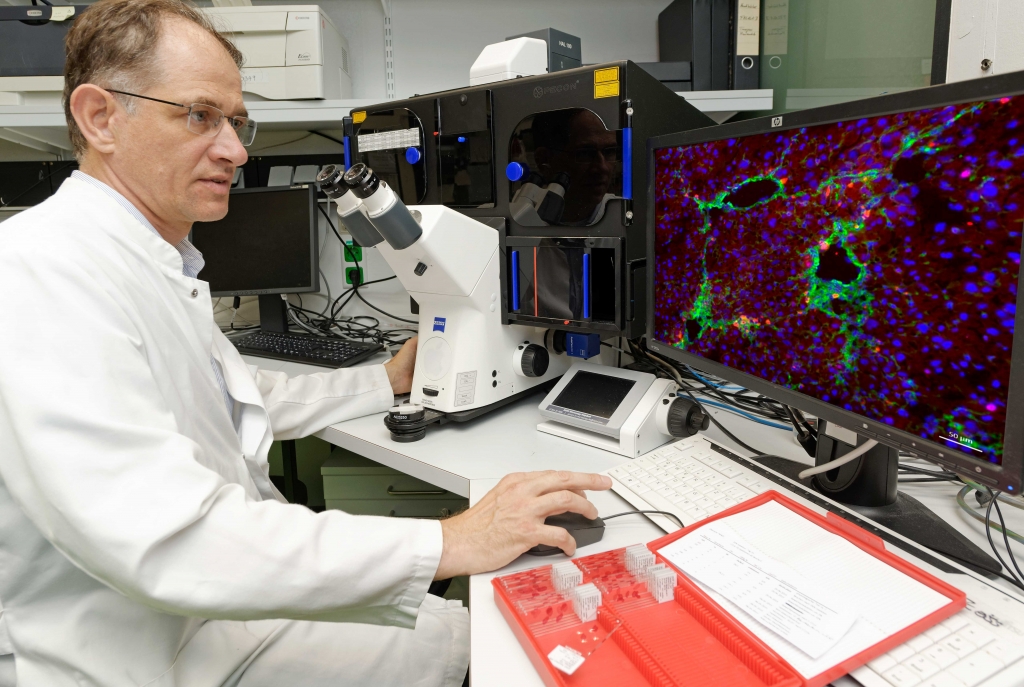

Fibroseforschung mit moderner Immunfluoreszenzmikroskopie. Spezifische Zellen und Moleküle können mit Fluoreszenzfarbstoffen angefärbt und im Fluoreszenzmikroskop sichtbar gemacht werden. Im vorliegenden Beispiel wurden aktivierte Hepatische Sternzellen einer fibrotischen Leber grün und alle Zellkerne blau gefärbt. Zusätzlich wurde hier ein Protein (in rot markiert) nachge-wiesen, welches normalerweise an Zellteilungsprozessen und Leberkrebsentstehung beteiligt ist. (Foto: Peter Winandy)

Diejenigen Mechanismen, die bewirken, dass sich aus einer Leberfibrose ein hepatozelluläres Karzinom entwickelt, werden verstärkt im Rahmen der IZKF-Initiative „Oncology: Mesenchymal interactions and fibrogenic signalling in cancer development“ (Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Weiskirchen, Institut für Molekulare Pathobiochemie, Experimentelle Gentherapie und Klinische Chemie) erforscht. Die Ausgangshypothese ist, dass die Zusammensetzung der verschiedenen Zelltypen in der Fibrose maßgeblich an der Entstehung und am Wachstum eines Tumors beteiligt sein könnte. Sobald diese Zusammenhänge besser verstanden sind, erhoffen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – basierend auf diesen Erkenntnissen – therapeutische Strategien zu entwickeln, die frühzeitig die Fibroseprogression und die Leberkrebsentstehung verhindern. Darüber hinaus werden in der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin in zahlreichen von der DFG und der Deutschen Krebshilfe geförderten Einzelprojekten weitere molekulare Mechanismen der Leberkrebsentstehung untersucht. Hier konnten in den letzten Jahren neue Onkogene identifiziert und Leberkrebs auslösende Signalwege charakterisiert werden. ![]()

Quellennachweise und Autorenlisten finden Sie im Forschungsmagazin RWTH THEMEN.