Zwar werden Zebrafische nur rund fünf Zentimeter groß, doch in der Medizinforschung sind die kleinen Tierchen von enormer Bedeutung. Was die Vorteile dieser kleinen Lebewesen sind, wie sie helfen und warum sie gerade in der Neurowissenschaft so wichtig sind, erklärt Jun.-Prof. Dr. med. Dr. sc. nat. Juliane Bremer, Oberärztin und stellvertretende Direktorin des Instituts für Neuropathologie an der Uniklinik RWTH Aachen, im Gespräch mit aachener FORSCHUNG.

Frau Prof. Bremer, warum forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit an Zebrafischen über die menschliche Gesundheit?

Bremer:

Prof. Bremer: Wie Menschen sind Zebrafische Wirbeltiere. Sie besitzen ähnliche Organe mit vergleichbarer anatomischer Anordnung wie der Mensch. Zum Beispiel besitzen Zebrafische ein Gehirn, ein Rückenmark, Nerven und Muskelzellen, die aus den gleichen Zelltypen aufgebaut sind wie beim Menschen. Zahlreiche Genveränderungen (Mutationen) sind beim Menschen ursächlich mit Krankheiten assoziiert. Der Zebrafisch hat für die meisten dieser Gene ähnliche, sogenannten orthologe Gene, deren Funktion untersucht werden kann. Dies erlaubt Rückschlüsse auf die Entstehung und Entwicklung von Krankheiten beim Menschen. Hilfreich dabei ist, dass man die Gene von Zebrafischen relativ einfach mit Hilfe molekulargenetischer Methoden verändern kann. Seit den 1990er Jahren werden Zebrafische in der Wissenschaft eingesetzt, damals vor allem im Rahmen von genetischen „Screens“. Im Rahmen dieser Screens werden sehr viele Gene im Fisch zufällig genetisch verändert. Die Fische werden dann auf bestimmte Merkmale hin untersucht, wie reduzierte Beweglichkeit, verändertes Nerven- oder Muskelgewebe und viele andere. Schließlich wird bestimmt, welches Gen in den Fischen mit dem untersuchten Merkmal mutiert ist. Diese Screens erlauben es somit, die Funktion vieler Gene zu entschlüsseln, deren Funktionen vorher unbekannt waren.

Der Zebrabärbling – wie der Zebrafisch auch genannt wird – ist also ein wichtiger Modellorganismus zur Untersuchung von Erkrankungen. Mit welchen Erkrankungen beschäftigten Sie sich konkret?

Der Zebrabärbling – wie der Zebrafisch auch genannt wird – ist also ein wichtiger Modellorganismus zur Untersuchung von Erkrankungen. Mit welchen Erkrankungen beschäftigten Sie sich konkret?

Prof. Bremer: Wir untersuchen bei uns neuromuskuläre Erkrankungen, insbesondere solche, die durch Mutationen in Genen hervorgerufen werden. Neuromuskuläre Erkrankungen betreffen Nervenzellen, Muskulatur oder die Verbindung und Signalübertragung zwischen beiden Geweben. Die krankheitsverursachenden, sogenannten pathogenen Mutationen bewirken einen Funktionsverlust des Gens/Proteins und oft auch eine Degeneration der genannten Strukturen. Erkrankte Menschen haben dann beispielsweise schwache Muskeln, Gefühlsstörungen oder Schmerzen. Unsere Forschung konzentriert sich auf zwei Aspekte. Zum einen gibt es Genmutationen, bei denen schon bekannt ist, dass sie eine bestimmte Erkrankung hervorrufen können. Oft ist aber der Mechanismus, wie die Erkrankung genau entsteht, noch nicht bekannt. Die Entstehungsmechanismen besser zu verstehen, kann wiederum helfen, die Krankheit besser behandeln zu können. Zum anderen wird manchmal eine genetische Erkrankung bei einem Patienten vermutet, man sequenziert dann das Genom (die gesamte DNA) des betroffenen Menschen und gegebenenfalls der Angehörigen und findet mehrere unklare Veränderungen/Abweichungen zum Genom gesunder Menschen. Wenn wir im Zebrafischmodell dann ähnliche Genveränderungen induzieren und ähnliche Auffälligkeiten wie beim Menschen beobachten, ist das ein wichtiger Hinweis darauf, dass diese Genmutation wirklich die Ursache für die Erkrankung ist. Das hat große Bedeutung für die Betroffenen, deren Familien und zukünftig auch für deren Therapie.

Läuft der Zebrafisch der Maus somit in der Forschung den Rang ab? Welche Vorteile besitzen Zebrafische im Gegensatz zu anderen Versuchstieren?

Prof. Bremer: Beide Modelle, Mäuse und Zebrafische haben ihre Vorteile und ich würde nicht sagen, dass der Zebrafisch der Maus den Rang abläuft. Vielmehr konzentrieren sich die beiden Modelle auf unterschiedliche Aspekte der Forschung. Als Säugetier ist die Maus dem Menschen natürlich noch ähnlicher als der Fisch. Im Gegensatz zu wirbellosen Versuchstieren wie Fliegen (Drosophila melanogaster) oder Würmern (Caenorhabditis elegans) hat der Zebrafisch aber ebenfalls die schon oben beschriebene anatomische und genetische Ähnlichkeit zu anderen Wirbeltieren (wie dem Menschen).

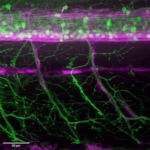

Ein besonderer Vorteil des Zebrafisches ist außerdem seine optische Transparenz. Zebrafischlarven sind bis zum Alter von etwa zehn Tagen weitgehend transparent. So kann man einzelne Zellen oder Zellgruppen, Zellorganellen oder sogar einzelne Moleküle mit fluoreszierenden Molekülen markieren und diese dann in Echtzeit unter dem Mikroskop im intakten Fisch und seinen Organen im Zeitverlauf beobachten. Da die frühe Entwicklung beim Zebrafisch außerhalb einer Gebärmutter stattfindet und besonders schnell abläuft, sodass die wesentlichen Organe bereits nach einem Tag angelegt sind, kann man in diesen zehn Tagen einzigartige Einblicke in die Biologie, Entwicklung und auch in die Entstehung von Krankheiten erhalten. Die hohe Zahl an Nachkommen vereinfacht es, an Zebrafischen genetische oder pharmakologische „Screens“ durchzuführen.

Warum ist gerade diese Spezies von Tieren für Ihre Forschung bzw. in der Neurowissenschaft so wichtig? Was haben Zebrafische mit dem menschlichen Gehirn gemeinsam?

Prof. Bremer: Zebrafische sind – wie bereits beschrieben – ein Modell mit vielen Vorteilen: Ähnlichkeit zum Menschen, genetische Veränderungsmöglichkeiten, hohe Zahl von Nachkommen, sodass „Screenings“ möglich sind, Möglichkeiten der Mikroskopie am intakten lebenden Organismus. Somit stellen Zebrafische eines der wichtigsten Modelle in den Neurowissenschaften dar. Tatsächlich ist das zentrale Nervensystem von Zebrafisch und Mensch erstaunlich ähnlich aufgebaut: Es gibt ein Großhirn, ein Kleinhirn, einen Hirnstamm und ein Rückenmark. Auf- und absteigende Nervenbahnen erlauben, dass die Information zwischen den Strukturen ausgetauscht werden kann. Die zelluläre Zusammensetzung ist ebenfalls sehr ähnlich. So gibt es in beiden Spezies Nervenzellen, synaptische Verbindungen zwischen den Nervenzellen, myelinisierende Gliazellen und andere Gliazellen wie Astrozyten und auch Mikrogliazellen. Zebrafische haben Augen und Ohren und andere sensorische Organe wie wir, sie können lernen und sich erinnern. Wichtig für unsere Forschung ist auch die Ähnlichkeit des peripheren Nervensystems und der Muskulatur.

Wie sieht das Leben eines Zebrafisches bei Ihnen am Institut aus?

Prof. Bremer: Wir haben eine eigene Fischhaltung am Institut für Neuropathologie. Dies ist ein Raum mit sehr vielen Aquarien, so ähnlich wie in einem Zoofachgeschäft beziehungsweise Aquarienhandel. Darin halten wir überwiegend erwachsene Zebrafische unterschiedlicher genetischer Linien. Weiterhin gibt es auch Larven ab einem Alter von sechs Tagen, die dort zu erwachsenen Fischen heranwachsen. Morgens geht das Licht langsam an, abends langsam aus – so wie ein Sonnenauf- und untergang. Die Fische werden täglich zwei- bis dreimal gefüttert. Neben Trockenfutter bekommen sie auch Lebendfutter, kleine Krebstiere, sogenannte Artemien und die jungen Larven erhalten Einzeller, sogenannte Pantoffeltiere. Die müssen sie jagen – wie in freier Wildbahn. Zebrafische sind tropische Fische, sodass wir die Wassertemperatur kontrollieren und entsprechend hoch halten. Darüber hinaus müssen wir auch andere Wasserwerte regelmäßig kontrollieren, damit es den Fischen gut geht. Als Schwarmfische leben Zebrafische in den Tanks mit ihren Geschwistertieren zusammen. Unsere Experimente führen wir in der Regel an den Nachkommen dieser erwachsenen Fische durch – an Embryonen und Larven bis einschließlich Tag fünf. Um diese zu erhalten, setzen wir Verpaarungen (Zuchten) an und sammeln die Fischeier am nächsten Tag aus dem Fischwasser ein. Die Nachkommen werden dann für Versuche eingesetzt oder gelangen in die Aufzucht.

Prof. Bremer: Wir haben eine eigene Fischhaltung am Institut für Neuropathologie. Dies ist ein Raum mit sehr vielen Aquarien, so ähnlich wie in einem Zoofachgeschäft beziehungsweise Aquarienhandel. Darin halten wir überwiegend erwachsene Zebrafische unterschiedlicher genetischer Linien. Weiterhin gibt es auch Larven ab einem Alter von sechs Tagen, die dort zu erwachsenen Fischen heranwachsen. Morgens geht das Licht langsam an, abends langsam aus – so wie ein Sonnenauf- und untergang. Die Fische werden täglich zwei- bis dreimal gefüttert. Neben Trockenfutter bekommen sie auch Lebendfutter, kleine Krebstiere, sogenannte Artemien und die jungen Larven erhalten Einzeller, sogenannte Pantoffeltiere. Die müssen sie jagen – wie in freier Wildbahn. Zebrafische sind tropische Fische, sodass wir die Wassertemperatur kontrollieren und entsprechend hoch halten. Darüber hinaus müssen wir auch andere Wasserwerte regelmäßig kontrollieren, damit es den Fischen gut geht. Als Schwarmfische leben Zebrafische in den Tanks mit ihren Geschwistertieren zusammen. Unsere Experimente führen wir in der Regel an den Nachkommen dieser erwachsenen Fische durch – an Embryonen und Larven bis einschließlich Tag fünf. Um diese zu erhalten, setzen wir Verpaarungen (Zuchten) an und sammeln die Fischeier am nächsten Tag aus dem Fischwasser ein. Die Nachkommen werden dann für Versuche eingesetzt oder gelangen in die Aufzucht.

Wie müssen wir uns Ihre Arbeit an und mit den kleinen Lebewesen vorstellen?

Prof. Bremer: Besondere Bedeutung hat bei uns die Mikroskopie der genannten Embryonen und Larven. Dafür haben wir kürzlich ein von der DFG und vom Land NRW finanziertes Großgerät erhalten, ein sogenanntes Spinning disk konfokales Mikroskop. Hier betrachten wir das Verhalten von Zellen und von subzellulären Strukturen, zum Beispiel Zell-Organellen wie Mitochondrien, und können auch die Regeneration von Nerven untersuchen. Um Genmutationen zu induzieren, führen wir Mikroinjektionen in frisch befruchtete Embryonen durch. Weiterhin nehmen wir pharmakologische Wirkstofftestungen vor. Für all das braucht man Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand, denn wie Sie schon sagen, die Fische sind in dem Alter sehr klein.

Inwiefern sind (Wirkstoff-)Testungen an Fischlarven auf den menschlichen Organismus skalierbar?

Prof. Bremer: Viele Substanzen wirken im Zebrafisch wie im Menschen, das zeigen viele Studien zur Entwicklung oder Toxikologie. Im medizinisch-therapeutischen Bereich gibt es auch ein paar sehr gute Beispiele, wie der Fisch erfolgreich eingesetzt werden kann, um Menschen mit bestimmten genetischen Erkrankungen zu behandeln. So konnte beispielsweise bei einem Menschen eine Mutation gefunden werden, die zu Veränderungen in Lymphgefäßen führt. Man hat diese Erkrankung im Zebrafisch modelliert, therapeutische Substanzen getestet und damit schließlich den Patienten behandelt – mit großem Erfolg.

Was sind die Herausforderungen der Erforschung neuromuskulärer Erkrankungen allgemein und bei den Tests an den Zebrafischlarven im Speziellen?

Prof. Bremer: Genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankungen sind insgesamt relativ häufig. Etwa 25 von 100.000 Menschen sind betroffen. Allerdings können ganz unterschiedliche Genveränderungen in vielen verschiedenen Genen vorliegen. Jede dieser Erkrankungen wird vermutlich eine ganz spezifische Therapie benötigen, die oft jahrelange Forschung voraussetzt. Für einige der häufigsten Erkrankungen gab es in den letzten Jahren bereits tolle Erfolge: Wenn zum Beispiel ein bestimmtes Enzym defekt ist, kann man es künstlich herstellen und ersetzen (Enzymersatztherapie). Auch andere, spezifische experimentelle Ansätze bei bestimmten Krankheiten der motorischen Nervenzellen mit Muskellähmung (spinale Muskelatrophie, SMA) sind erfolgversprechend und erste Therapien, sogenannte Antisense Oligonukleotide bei SMA, sind bereits zugelassen. In den letzten Jahren haben allerdings die bürokratischen Auflagen in Bezug auf Tierversuche in Europa und in Deutschland sehr stark zugenommen. Zebrafische sind Wirbeltiere und somit sind sie wie andere Wirbeltiere besonders von den Regularien betroffen. Wir verbringen einen immer größer werdenden Teil unserer Arbeitszeit mit dem Ausfüllen von Formularen und Datenbanken und der Archivierung der Aufzeichnungen. Somit bleibt immer weniger Zeit für die Experimente und deren Auswertung. Da ich auch in den USA gearbeitet habe und noch Kontakt zu meinen Kollegen besteht, sehe ich, dass dort viel weniger Bürokratie nötig ist und somit die Wissenschaft dort viel schneller arbeiten kann als hierzulande. Das ist die größte Herausforderung für unsere Forschung hierzulande.

Was ist das Ziel Ihrer Forschungsarbeit?

Prof. Bremer: Wir helfen bei der Aufklärung, ob neu beobachtete Genmutationen ursächlich für die Entstehung von Krankheiten sind. Das hilft Betroffenen und deren Familien – für die Einordnung der Krankheit und für die Familienplanung und zukünftig in einzelnen Fällen auch für die Therapie. So möchten wir die pharmakologischen Behandlungsoptionen von Menschen mit genetisch bedingten neuromuskulären Erkrankungen verbessern. Das kann einmal indirekt dadurch gefördert werden, dass wir mehr über die Entstehung und Entwicklung der Erkrankungen lernen und pharmakologische Wirkstoffe gezielt auswählen und testen können. Zum anderen können wir auch größere pharmakologische Wirkstofftestungen, die oben bereits erwähnten „Screens“ durchführen. Dabei werden hunderte oder tausende Wirkstoffe parallel getestet. Damit wollen wir dann neue, effektive Therapiemöglichkeiten schaffen.

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz (KI) in Ihrer Arbeit?

Prof. Bremer: Wir erhalten während der Mikroskopie große Datensätze. Zum Teil können wir diese manuell auswerten. Oft ist das aber sehr aufwändig. In Kollaboration mit anderen Wissenschaftlern versuchen wir gerade Künstliche Intelligenz einzusetzen, um solche Daten zu analysieren. In Zukunft wird das sicherlich an Bedeutung gewinnen. ![]()