Der Einfluss der uns besiedelnden Bakterien auf unsere Gesundheit

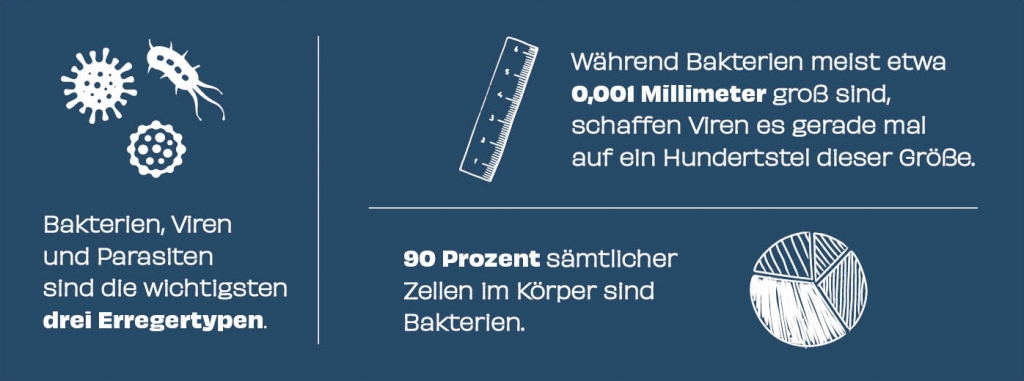

An Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze denken die meisten Menschen vor allem dann, wenn sie krank sind. Dabei machen die für Infektionen verantwortlichen Erreger nur einen kleinen Teil des großen Spektrums an Mikroorganismen aus, mit denen wir regelmäßig in Kontakt kommen. Die allermeisten Bakterien schaden nicht. Im Gegenteil, sie schützen vor Infektionen mit pathogenen Erregern, helfen beim Abbau von Nahrungsbestandteilen und fördern die Reifung des Immunsystems. Dazu besiedeln diese Mikroorganismen fast alle Körperoberflächen, etwa die Haut, die oberen Atemwege, den Darm- und den Urogenitaltrakt. Sie erreichen dabei eine hohe Dichte und große Vielfalt. Vor allem im Darm und Mundraum findet sich auf engem Raum mit bis zu 100 Milliarden Bakterien pro Milliliter eine unvorstellbare Anzahl. Insgesamt bevölkern einen Menschen zwischen 300 und 500 verschiedene Bakterienarten. Zusammengenommen übersteigt die Zahl der Gene dieser Bakterienarten die des Menschen um etwa das Hundertfache. Obwohl bei den meisten Menschen Arten aus denselben Bakteriengruppen gefunden werden, ist die Besiedlung eines Menschen sehr individuell. In den letzten Jahren wurden Veränderungen in der bakteriellen Zusammensetzung – vor allem im Gastrointestinaltrakt – mit verschiedenen metabolischen und entzündlichen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Obwohl nur für wenige Erkrankungen eine ursächliche Rolle von Änderungen in der Zusammensetzung der Bakterien gezeigt werden konnte, haben diese Befunde ein zuvor wenig beachtetes Thema in den Fokus gerückt.

Der wissenschaftliche Fortschritt wurde in den letzten Jahren entscheidend durch die Verbesserung und Verbreitung von zwei methodischen Ansätzen beschleunigt. Zum einen sind dies zuverlässige und kostengünstigere Untersuchungsmethoden der Bakterienzusammensetzung. Allerdings basieren die meisten dieser Methoden auf dem Nachweis bakterieller genomischer DNA. Auch wenn diese Genomsequenzen durch Abgleich mit Datenbanken eine Identifizierung der Bakterien ermöglichen, so erlauben sie noch keinen unmittelbaren Rückschluss auf die Anwesenheit lebender Mikroorganismen oder ihre metabolischen und immunologischen Leistungen. Zum anderen ist das die Zucht und Haltung von Versuchstieren unter keimfreien Bedingungen, das heißt in der Abwesenheit von lebenden Bakterien. Einzig diese sehr aufwendige Methode erlaubt funktionelle Untersuchungen. So können diese Tiere mit konventionell gezüchteten verglichen oder kontrolliert mit einzelnen Bakterien besiedelt werden. Der Einfluss der bakteriellen Besiedlung oder einzelner Bakterien auf den Wirtsorganismus oder der Verlauf in einem Krankheitsmodell kann damit vergleichend untersucht werden.

Eine große Herausforderung bleibt unser bruchstückhaftes Verständnis der Eigenschaften und Fähigkeiten der uns besiedelnden Bakterienarten. Tatsächlich können wir die Mehrzahl der nachgewiesenen Bakterien nicht einmal im Labor anzüchten und nur einen kleinen Teil davon gezielt genetisch modifizieren. Wir wissen wenig über ihre metabolischen Fähigkeiten und ihre Interaktion mit anderen Bakterien und dem Wirt. Funktionelle Testungen sind aber unablässig, um ihre Bedeutung für unsere Gesundheit oder ihre Rolle bei der Entstehung von Krankheiten im Detail zu verstehen. Am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Uniklinik RWTH Aachen züchtet Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Thomas Clavel deshalb systematisch Bakterien und analysiert ihre genetischen und metabolischen Fähigkeiten. Darüber hinaus werden einzelne Arten unter kontrollierten Bedingungen funktionell getestet und mit ihnen keimfrei gezüchtete Mäuse besiedelt, um grundlegende Mechanismen der Mikroben-Mikroben- beziehungsweise Mikroben-Wirts-Interaktionen aufzuklären. Aus der Sammlung von charakterisierten Bakterienstämmen können aufgrund von Genom- oder Metabolom-Daten definierte Konsortien zusammengefügt und ihre Funktionalität im Kontext mit dem Immunsystem und Metabolismus des Wirtes getestet werden. Die Nutzung einzelner Bakterienstämme oder etablierter -konsortien ist für verschiedene Anwendungen in der Medizin vielversprechend, wie folgendes Beispiel illustriert: Clostridioides difficile ist ein Darmbakterium, das bei fast allen Kindern und vielen gesunden erwachsenen Menschen in geringer Zahl nachgewiesen werden kann. Eine Störung des Gleichgewichts zwischen den Bakterien im Darm – zum Beispiel durch eine Antibiotikatherapie – kann zu einem verstärkten Wachstum von Clostridioides difficile führen. Die Sekretion eines gewebeschädigenden Enterotoxins durch diese Bakterien kann dann vor allem bei älteren Menschen eine lebensbedrohliche Darmentzündung verursachen. Die derzeit beste Therapie einer wiederkehrenden Infektion mit Clostridioides difficile besteht in der Gabe von Darmbakterien eines gesunden Spenders, der sogenannten fecal microbiota transplantation, kurz FMT. Warum funktioniert diese Therapie? Die Gabe von Spenderbakterien in Form eines komplexen und kompetitiven bakteriellen Ökosystems stellt das Gleichgewicht im Darm wieder her und drängt die Clostridioides difficile-Bakterien zurück. Auch bei anderen entzündlichen Darmerkrankungen wurde diese Therapieform untersucht, allerdings mit weniger Erfolg. Auch das lässt sich leicht erklären: Nur wenn eine Störung des Bakteriengleichgewichts ursächlich für die Krankheit ist, kann eine solche einmalige Therapie dauerhaft erfolgreich sein. Die Gabe von Spenderbakterien ist aber wegen des nicht völlig auszuräumenden Infektionsrisikos und der fehlenden Standardisierung keine Lösung für die Zukunft. Besser wäre der therapeutische Einsatz selektiver Bakterienkonsortien, die gezielt aus den oben erwähnten Bakteriensammlungen zusammengestellt werden. Die Realisierbarkeit therapeutischer Konsortien steht und fällt mit der Verfügbarkeit der relevanten Bakterienstämme, was die enorme Bedeutung der Isolierung und Charakterisierung bisher nicht kultivierbarer Darmbakterien illustriert.

Eine andere zentrale Frage ist, welche Faktoren die Bakterienzusammensetzung im Darm beeinflussen und Störungen des Gleichgewichts und damit assoziierte Erkrankungen verhindern oder fördern. Da die Bakterienzusammensetzung eines Menschen recht stabil ist, steht die Zeit nach der Geburt im Zentrum des Interesses. Die Bedeutung dieser Lebensphase wird durch epidemiologische Studien unterstrichen, die das Vorkommen von allergischen und chronisch entzündlichen Erkrankungen mit wiederholten Antibiotikagaben im frühen Kindesalter und Änderungen der Bakterienzusammensetzung im Darm assoziieren. Univ.-Prof. Dr. med. Mathias Hornef untersucht deshalb die Etablierung der Bakterienbesiedlung im Darm nach der Geburt und hier insbesondere Faktoren des Wirts, die die Zusammensetzung gezielt beeinflussen. Darüber hinaus wird die Bedeutung der bakteriellen Besiedlung für den Wirt und vor allem für das angeborene und adaptive mukosale Immunsystem untersucht.

Mit den Forschungsarbeiten wird die traditionelle Sicht auf die Bedeutung von Mikroorganismen als Infektionserreger erweitert und die Interaktion von den Körper besiedelnden Bakterien auf die menschliche Gesundheit einbezogen. Das erfordert komplexe methodische Ansätze und die Anzucht und detaillierte Charakterisierung der genomischen und metabolischen Eigenschaften einer großen Anzahl dieser Bakterien. Es ermöglicht aber die Testung neuer Konzepte der Krankheitsentstehung und innovative Strategien der Prophylaxe und Therapie. ![]()

Quellennachweise und Autorenlisten finden Sie im Forschungsmagazin RWTH THEMEN.