Elektromagnetische Felder (EMF) können die Funktionsweise elektronischer Implantate, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder Defibrillatoren, unter bestimmten Bedingungen beeinflussen. Felder von Handys, Diebstahlsicherungsanlagen, Hochspannungsfreileitungen oder Elektroschweißgeräte im Alltag oder in beruflichen Umgebungen werden als potentielle Störquellen betrachtet. Bis heute gibt es keine generellen Angaben, welche Felder für Patienten mit modernen Herzschrittmachern oder Defibrillatoren tatsächlich ein Risiko darstellen. Aus diesem Grund haben Wissenschaftler des Forschungszentrums für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit (femu) der Uniklinik RWTH Aachen in Kooperation mit der Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik I) im Rahmen einer Studie Implantatträger kontrolliert elektrischen und magnetischen Feldern verschiedener Feldstärke ausgesetzt, um die Störsicherheit zu überprüfen und Parameter zu identifizieren, die die Störempfindlichkeit beeinflussen. Die Studien wurden in Circulation, dem Journal der Amerikanischen Herzgesellschaft, publiziert, das seit Jahren zu den weltweit höchstbewerteten Journalen der Herz-Kreislauf-Forschung zählt.

© Peter Winandy

Die Zahl der Menschen mit einem medizinischen Implantat nimmt seit Jahren zu. Über 90 Prozent aller elektronischen Implantate werden zur Therapie von Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Etwa eine Millionen Menschen mit kardialen Implantaten gibt es inzwischen alleine in Deutschland. Besonders aus den Anfängen der Herzschrittmachertherapie ist bekannt, dass elektrische Geräte die Funktion von Herzschrittmachern stören können. Ursächlich ist hier die Aussendung elektrischer und magnetischer Felder, die Einflüsse auf den menschlichen Körper und das Implantat haben können.

Die Exposition durch EMF in der Umwelt nimmt infolge der Nutzung moderner Technologien zur Informations- und Kommunikationsübertragung, dem Ausbau der Übertragungsnetze und der technischen Weiterentwicklung seit Jahren zu. Im Alltag generell auftretende Felder sind die niederfrequenten 50 Hz Felder der elektrischen Energieversorgung, die an jedem Gerät entstehen, das an eine Steckdose angeschlossen ist. Als Beispiele sind hier Wasserkocher, Bohrmaschinen, Heizlüfter oder der klassische Föhn zu nennen.

Elektrische und magnetische Felder koppeln sich unsichtbar und unbemerkt in den Körper ein, rufen Störströme hervor und können so die Herzsignalinterpretation der elektrisch aktiven Herzimplantate stören. „Obwohl es viele Hinweise und Studien zur Störbeeinflussung aktiver Implantate durch EMF gibt, besteht kein einheitliches Bild darüber, bei welchen Feldern und unter welchen Bedingungen aktive Implantate gestört werden“, so Dr. med. Andreas Napp, Oberarzt an der Medizinischen Klinik I. Auch international anerkannte Grenzwerte zum Schutz von Personen mit aktiven Implantaten vor Wirkungen durch EMF gibt es bis dato nicht.

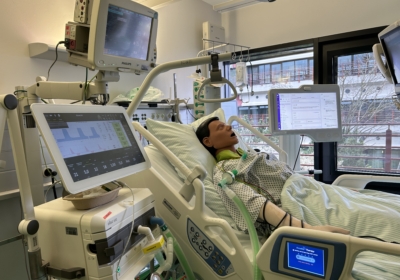

Vor diesem Hintergrund haben sich die Wissenschaftler der Uniklinik RWTH Aachen im Rahmen ihres Forschungsvorhabens mit der Fragestellung beschäftigt, welche Wirkung niederfrequente elektrische und magnetische Felder in der Umwelt auf kardiale Implantate haben. Ziel war es festzustellen, ab welcher elektrischen und magnetischen Feldstärke die Arbeitsweise von Herzschrittmachern bzw. Defibrillatoren gestört wird. „Die Implantatfunktion wurde dabei dauerhaft kontrolliert und die Schwelle zur ersten Fehlfunktion des Implantats bestimmt. Diese sogenannte Störschwelle kann dann mit Feldern von Alltagsgegenständen oder auch mit Feldquellen im beruflichen Umfeld verglichen werden, was die Grundlage zu einer Sicherheitsbewertung ermöglicht“, erläutert Dipl.-Ing. Dominik Stunder aus dem Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit an der Uniklinik RWTH Aachen. Um niederfrequente Feldquellen nachzubilden, wurden im femu für diese Studie Expositions- und Messsysteme entwickelt, die homogene elektrische und magnetische Felder beliebiger Feldstärke bei einer Frequenz von 50 Hz erzeugen und die Implantatreaktionen aufzeichnen können. Die magnetische Feldexposition erfolgt über ein Helmholtz-Spulenpaar, und die elektrische Feldexposition wird über direkte Stromeinspeisung in den Körper nachgebildet. Diese Apparatur stellt reproduzierbare und kontrollierte Expositionsbedingungen zur Verfügung und wurde in Untersuchungen mit Phantomen und gesunden Probanden umfangreich validiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Möglichkeit besteht, Herzschrittmacher und Defi brillatoren abweichend von den vom Hersteller empfohlenen Werten einzustellen und damit die Störsicherheit zu erhöhen. Gerade für Implantatträger, die in ihrem berufl ichen Umfeld hohen EMF ausgesetzt sind, spielt diese Erkenntnis eine bedeutende Rolle. „Programmiert man Aggregate auf bestimmte Werte, die klinisch vertretbar und der Herzerkrankung angemessen sind, aber gleichzeitig eine geringere Störempfindlichkeit nach sich ziehen, können Patienten oft wieder ins Berufsleben einsteigen – trotz Implantat. So konnten im Rahmen dieser Studie bundesweit Mitarbeiter mit kardialen Implantaten aus Kraftwerken und Energieunternehmen erfolgreich getestet und beraten werden“, so Dr. Napp. „Für den Alltag gilt, dass die meisten EMF-Quellen eher als unbedenklich einzustufen sind, aber dennoch ein Abstand zu elektrischen Geräten gehalten werden sollte. Sprich, die unmittelbare Nähe zum Körper meiden. Bei einem Abstand größer 30 cm, also circa eine Unterarmlänge, sind Implantatträger sehr gut geschützt“, ergänzt Stunder.

Anknüpfend an die neuesten Ergebnisse der vorliegenden Studie wird weitere Forschung auf diesem Gebiet seitens der Uniklinik RWTH Aachen betrieben. Die Forscher danken an dieser Stelle allen Patienten, die sich an der Studie beteiligt haben. ![]()