Nebenbefunde sind in der Welt der Medizin keine Seltenheit, sondern die Regel. Moderne genetische Verfahren werden künftig zu immer mehr Informationen führen, die nicht unmittelbar mit dem ursprünglichen Untersuchungsziel im Zusammenhang stehen, aber eine wichtige klinische Relevanz haben können. Wie geht man als Arzt und Ärztin rechtskonform und standesethisch einwandfrei mit diesen Überschussinformationen um? Gibt es eine Pflicht zur Aufklärung über alle Nebenbefunde und was bedeutet dies künftig für das ärztliche Beratungsgespräch?

Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth

leitet das Institut für Humangenetik und Genommedizin

an der Uniklinik RWTH Aachen.

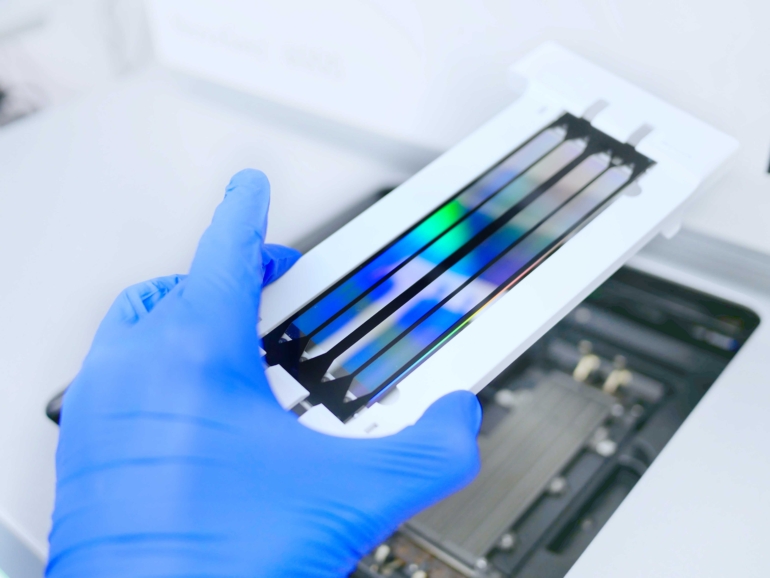

Es ist unbestritten, dass die Genommedizin das Potential hat, die Prävention, Diagnostik und Therapie unterschiedlichster Krankheiten deutlich zu verbessern. Um hierbei Synergieeffekte nutzen zu können und Next-Generation Sequencing (NGS)-basierte Diagnostik zu stärken, hat die Uniklinik RWTH Aachen das NGS-Diagnostikzentrum als eine zentrale Einheit etabliert. Das Zentrum wurde gemeinsam von den Instituten für Humangenetik und Genommedizin, Neuropathologie und Pathologie und der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie und Stammzelltransplantation (Medizinische Klinik IV) gegründet und verfolgt das Ziel, die Expertisen in der diagnostischen Nutzung der massiven Parallelsequenzierung innerhalb der Uniklinik RWTH Aachen zu bündeln. Wie Schmidtke, Rüping und Stock (Dtsch Arztebl 2022; 119 (29-30): A-1303 / B-1093) erklären, besitzen moderne Sequenzierungstechnologien in der Genommedizin den schlagenden Vorteil, Krankheitsbilder mit jeweils unterschiedlichem genetischen Ursachenzusammenhang im Rahmen eines einzigen technischen Ansatzes aufklären zu können. Nicht zuletzt aus Gründen der Ressourcensparsamkeit kommen dabei umfassende diagnostische Instrumente zum Einsatz, was zwangsläufig zu „Überschussinformationen“ und Neben- beziehungsweise Zusatzbefunden führt. Diese bergen Potenzial und Risiken gleichermaßen. Wie sollen Menschen damit umgehen, wenn sie erfahren, dass die Sequenzdaten auch ein erhöhtes Risiko für eine andere, eventuell schwerwiegende Erkrankung anzeigen können? Im besten Fall kann die Krankheit dann durch präventive Maßnahmen verhindert werden. Was aber passiert, wenn es keine solchen Maßnahmen oder keine wirkungsvollen Therapien gibt? Auch die juristischen Auswirkungen bei Nebenbefunden sind umfassend: Inwieweit sind behandelnde Ärztinnen und Ärzte bei der Unterlassung einer entsprechenden Aufklärung für gesundheitliche Schäden haftbar, die bei einer besseren Information der Untersuchten hätten vermieden werden können?

Einsatzszenarien genetischer Diagnostik

Die Einsatzszenarien genetischer Diagnostik unterscheiden sich unter anderem im Zeitpunkt der Diagnostik. Sie können symptombegleitend, beim Auftreten erster Symptome oder bereits vor der Geburt beziehungsweise dem Eintritt von Symptomen stattfinden. Eine fachärztliche Beratung und Aufklärung muss das jeweils berücksichtigen. In Deutschland sind sogenannte „Direct-to-Consumer-Gentests“, bei denen man bei einem kommerziellen Online-Anbieter selbst eine Analyse anstößt, umstritten – denn erst mit dem vorliegenden Ergebnis müssten sich Betroffene mit diesen Aspekten auseinandersetzen, die vorherige Beratung und ärztliche Indikationsstellung fehlt. Bei prädiktiven Tests, die vor dem Auftreten einer Erkrankung durchgeführt werden, sind nach dem Gendiagnostikgesetz humangenetische Beratungsgespräche vorgeschrieben. Basis für diese Entwicklung und rechtliche Auslegung sind bereits seit langem geführte ethische Diskussionen und die Würdigung des Rechts auf Nichtwissen. Patientinnen und Patienten haben das Recht, nicht alles wissen zu müssen, was sie theoretisch wissen könnten – hier in Bezug auf die eigene Gesundheit und ihre zukünftige Entwicklung. „Welche Nebenbefunde mitgeteilt werden sollten oder nicht, wird national und international sehr kontrovers diskutiert. Das American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) hat eine sich stetig entwickelnde Liste von momentan circa 70 Genen erstellt, die als sogenannte ‚actionable genes‘ bezeichnet werden. Hierunter sind Gene, deren Mutationen für kardiovaskuläre, metabolische oder Krebserkrankungen prädisponieren und für die es vorbeugende Maßnahmen wie Vorsorgeprogramme oder präventive Therapien gibt. Im Falle einer pathogenen Veränderung in einem dieser Gene kann es deshalb sinnvoll sein, den Nebenbefund mitzuteilen“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth, Direktor des Instituts für Humangenetik und Genommedizin der Uniklinik RWTH Aachen.

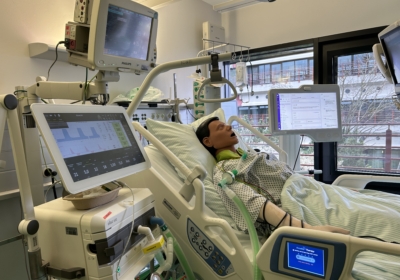

Zwiespalt zwischen dem „Wissen-Wollen“ und dem Umgang mit Resultaten

Das Genom enthält höchst persönliche Informationen über den Menschen selbst, aber indirekt auch über nahe Verwandte. Die Ärztinnen und Ärzte müssen daher nicht nur im Umgang mit der Information besonders gewissenhaft und sicher arbeiten, sondern die Patientinnen und Patienten auch sehr gut und weitreichend über die Untersuchungen aufklären. Die Grundlage für jede Analyse bildet die informierte Zustimmung der Patientinnen und Patienten – sie muss nicht nur frei von Zwang sein, sondern eine Aufklärung zur Grundlage haben, welche die Patienten adäquat über alle entscheidenden Aspekte in Kenntnis gesetzt hat. Nur ein solches Vorgehen erfüllt das vorgeschriebene Recht auf Selbstbestimmung. Eng verbunden ist damit das Recht auf Nichtwissen: Betroffene haben jederzeit das Recht, auf eine Diagnostik zu verzichten, und darauf, von einem Untersuchungsergebnis nicht zu erfahren. Dies gilt auch für die Nebenbefunde, oft auch als Zusatzbefunde bezeichnet. Prof. Kurth: „Zu solchen Zusatzbefunden gehören typischerweise genetische Veränderungen, die ein hohes Risiko für die Entstehung einer Erkrankung anzeigen. Sie untersuchen bei einem Kind beispielsweise eine bestehende Entwicklungsstörung und stellen im Rahmen der umfassenden genetischen Analyse zusätzlich ein hohes Lebenszeitrisiko für die Entwicklung von Brustkrebs fest. Gleichzeitig wird hiermit klar, dass ein hohes Risiko auch für ein Elternteil oder andere Anverwandte bestehen kann. Wie gehen Sie hiermit um und wer kann im Vorfeld der Testung tatsächlich über alle potenziellen Nebenbefunde umfassend aufklären?“. Das Recht auf Nichtwissen kann für die Betroffenen auch eine Schutzfunktion bieten: „Für die einen ist es eine Hilfe, sich mit diesem Wissen in eine engmaschige Krebsvorsorge zu begeben und den Brustkrebs früh zu erkennen beziehungsweise zu behandeln. Für andere hingegen kann die Kenntnis über das hohe Krebsrisiko zu einer schweren Belastung mit Einbußen der Lebensqualität werden, ein regelrechtes Damoklesschwert“, ergänzt der Humangenetiker. Nicht nur den Umgang mit der Unsicherheit, auch die normative Frage danach, welche Werte und Überzeugungen ein Leben lebenswert machen können, kann eine Gendiagnostik nicht pauschal beantworten. Letztlich setzt an diesem Punkt auch die Verantwortung der Ärztinnen und Ärzte ein: Sie müssen ihre Patientinnen und Patienten bei der Übersetzung der Ergebnisse in deren individuelle Lebenswirklichkeit unterstützen und begleiten. Das bedarf nicht nur einer ethischen Verpflichtung, sondern auch guter rechtlicher Standards und Rahmenbedingungen. In Deutschland ist hier insbesondere das Gendiagnostikgesetz zu benennen. Das Recht auf Nichtwissen ist dabei Teil der informationellen Selbstbestimmung. Ärztinnen und Ärzte sollten ihre Patientinnen und Patienten darüber aufklären, welche genetischen Eigenschaften sie bei einer erweiterten Diagnostik entdecken könnten und wie solche Ergebnisse einzuschätzen sind. Diese Rechte und dieses Vorgehen ermöglichen jedem Einzelnen, sein Leben nach seinen eigenen Maßstäben und Ansichten zu leben. Gesundheit hat dabei sicherlich einen hohen Stellenwert, es muss aber nicht der einzig relevante und nicht für jeden der höchste sein.

Zusammenfassend formuliert: Im Rahmen einer genetischen Diagnostik sind der Patient und die Patientin darüber aufzuklären, dass bei der Untersuchung mehr Informationen als für den Untersuchungszweck benötigt anfallen können und dass diese – je nach Wunsch – näher betrachtet werden können, aber nicht müssen. Die Aufklärung umfasst insbesondere den Hinweis, dass auch die Betrachtung der unmittelbaren klinischen Fragestellung Nebenbefunde produzieren kann. Die weiteren Nebenbefunde, die in einem nächsten Untersuchungsschritt mittelbar zu erzielen sind, stellen wiederum eine eigene Untersuchung dar. Für sie gelten eigene Aufklärungspflichten, obligatorische genetische Beratung und fachärztlicher Vorbehalt. ![]()