Die Untersuchung neurobiologischer Mechanismen im Kontext eines Graduiertenkollegs

Gewaltstraftaten oder Terrorangriffe schockieren und sind häufig nur schwer nachvollziehbar. Die negativen Folgen und hohen Kosten solch aggressiven Verhaltens stellen ein großes gesellschaftliches Problem dar. Aggression und mangelnde Impulskontrolle sind allerdings keine Phänomene, die sich nur bei Gewaltstraftätern beobachten lassen. Tatsächlich reagieren fast alle Menschen auf soziale Provokation aggressiv. Trotzdem zeigen sich Unterschiede darin, wie lang und wie gut Menschen je nach Kontext ihre Impulse kontrollieren oder aggressive Ausbrüche zurückhalten können, wenn sie provoziert werden.

In der Forschung wird Aggression häufig als ein Verhalten definiert „das mit der Absicht erfolgt, einem Individuum Schaden zuzufügen“. Weiterhin unterscheidet man meistens zwei Aggressionstypen: reaktive Aggression, also ein impulsiv, feindselig und emotionales Verhalten sowie instrumentelle Aggression, ein vorsätzlich zielgerichtetes und emotional kaltes Verhalten. Impulsivität hingegen bezeichnet die Neigung, ohne Überlegung und Plan oder die Berücksichtigung von Konsequenzen zu handeln. Besonders Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen neigen zu einer fehlenden Impulskontrolle und zu Aggression, die einer sozialen Integration und einer erfolgreichen Behandlung der Erkrankung im Wege stehen. Neurowissenschaftliche Forschung konnte hier bereits zeigen, dass solche dysfunktionalen Verhaltensweisen mit veränderten Hirnaktivitäten zusammenhängen. Allerdings sind Aggression und Impulsivität komplexe multifaktoriell bedingte Phänomene, deren neurobiologische Grundlagen noch weitgehend unbekannt sind.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der RWTH und des Forschungszentrums Jülich haben im Rahmen der Jülich Aachen Research Alliance, kurz JARA, das internationale Graduiertenkolleg (IRTG 2150) „Neuronale Grundlagen der Modulation von Aggression und Impulsivität im Rahmen von Psychopathologie“ initiiert. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der University of Pennsylvania erforschen sie zentralnervöse, insbesondere neurobiologische Mechanismen pathologischer Aggression und Impulsivität.

Bildgebungsverfahren und Verhaltensforschung werden mit neuropsychologischen, elektrophysiologischen, neuroendokrinen und molekularen Ansätzen kombiniert, um neurobiologische Prozesse zu entschlüsseln. Da Aggression in ihrer evolutionären Funktion jedoch Teil unseres Verhaltensmusters und Emotionserlebens ist, ist zusätzlich zum Verständnis pathologischer Aggression vor allem interessant, wie sie kontrolliert und reguliert werden kann. Ziel der Forschung im IRTG ist daher auch die Entwicklung von Interventionen, die solches Verhalten erfolgreich reduzieren können. In verschiedenen Projekten werden Fragestellungen zum Einfluss von Persönlichkeit, Geschlecht und Genetik auf aggressives und impulsives Verhalten sowie die zugrunde liegenden neuronalen Netzwerke verfolgt. Andere Projekte versuchen durch neuromodulatorische, pharmakologische oder psychologische Methoden Verhalten zu modulieren.

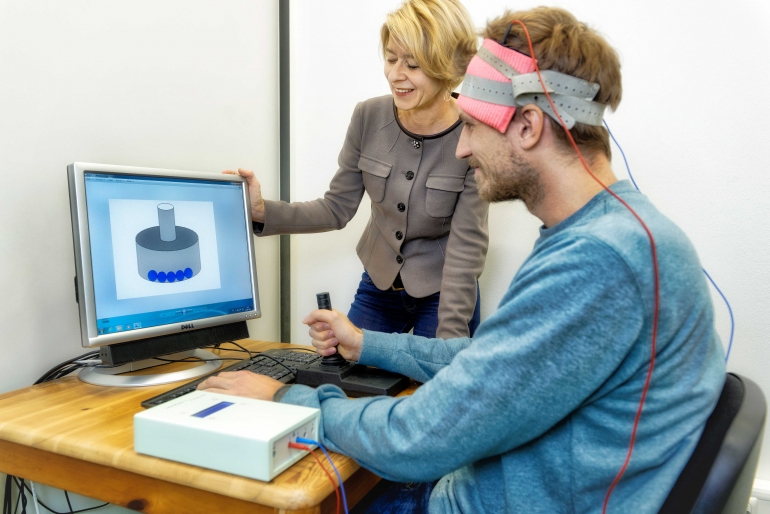

Vorbereitung des Probanden für die Messung im 3 Tesla-Scanner: Stabile Befestigung eines MRT-kompatiblen Stimulati-onsgerätes. (Foto: Peter Winandy)

Erste Ergebnisse betonen den Einfluss von Genen und Hormonen auf aggressives Verhalten. So waren Personen, die eine spezifische Variante des Opioid Rezeptor Gens hatten (Träger des G-Allels statt des A-Allels) nach Selbstangaben weniger körperlich aggressiv und zeigten auch unter Laborbeobachtungen insgesamt geringere Aggressivität in einem Provokationskontext. Bei diesen Personen war außerdem zu beobachten, dass geringeres Aggressionsverhalten unter anderem mit höherer Aktivierung in frontalen Hirnarealen, der Insel und dem anterioren cingulären Kortex einherging, wenn die Probanden sich für oder gegen eine aggressive Handlung entschieden.

Auch das im Aggressionskontext bekannte Monoaminoxidase-A-Gen, welches durch Steuerung der Enzymaktivität den Abbau von Neurotransmittern wie Dopamin, Serotonin und Noradrenalin beeinflusst, erwies sich als relevanter Einflussfaktor. Interessanterweise deuteten die Befunde auf eine Interaktion mit dem männlichen Sexualhormon Testosteron hin. Je nachdem, ob Personen Varianten tragen, die eine hohe oder geringe Enzymaktivität fördern, erhöhte oder verringerte künstlich appliziertes Testosteron die Risikobereitschaft und den Ärger auf soziale Provokation. Der Zusammenhang von Testosteron und Aggression war bislang vor allem durch Studien im Tierreich belegt. In einer Serie verschiedener Laborexperimente, bei denen Männer Testosterongel oder ein Placebo erhielten, konnte nachgewiesen werden, dass das Hormon auch beim Menschen einen Einfluss auf Emotion und Motivation in Provokationskontexten hat. Ein erster Versuch ergab, dass die Männer, nachdem sie künstlich Testosteron erhielten, mutiger auf potenziell bedrohliche Personen reagierten, wenn sie frei auswählen können, wie nahe oder weit der Wohlfühlabstand ist. Testosterongabe hatte auch einen verstärkenden Effekt auf Ärger in Frustrationssituationen. Im Experiment mussten junge Männer mit einem Joystick einen Ball in ein Gefäß lenken, um Geld zu verdienen. Der Joystick war teilweise manipuliert und funktionierte nicht, was dazu führte, dass die Probanden sich ärgerten und impulsiv an dem Joystick zogen. Bei denjenigen, die nur ein Placebo erhalten hatten, war der Ärger allerdings bedeutend geringer ausgeprägt. Interessanterweise passten Männer nach Testosterongabe ihre Reaktionen auch stärker denen eines Gegners an. Sehr provokativen Gegnern begegneten die Probanden nach Testosterongabe aggressiver. War der Gegner wenig provokativ, antworteten sie ähnlich mit wenig aggressivem Verhalten. Dies scheint im Gehirn vor allem mit einer Aktivitätsänderung im sogenannten „Mentalizing Network“ zusammenzuhängen, welches in Perspektivübernahmen und in das Verständnis der Intentionen anderer involviert ist und damit auch in die Entscheidung zu einer aggressiven oder nicht aggressiven Handlung.

Andere Projekte untersuchen Mechanismen im Verhalten und Gehirn, die bei psychisch erkrankten Personen und besonders aggressiven Gruppen, wie Gewaltstraftätern, verändert sein könnten. Strukturell deutet sich bei männlichen Gewaltstraftätern an, dass gesteigertes antisoziales Verhalten und reaktive Aggression mit Gewebeschwund im rechten mittleren und superioren temporalen Kortex einhergeht (laufendes Projekt). Weitere Projekte im IRTG versuchen durch die Anwendung von Neurostimulation Verhalten und Gehirnaktivität zu beeinflussen. Hier können zum Beispiel Neurofeedback oder transkranielle Gleichstromstimulation eingesetzt werden. Beim Neurofeedback sollen Personen durch gezieltes Feedback lernen, die Aktivierung bestimmter Hirnregionen herauf- oder herabzuregulieren. Durch die verbesserte Steuerung der Hirnaktivierung in Regionen, die zum Beispiel für die Regulation von Ärger oder die Inhibition negativer Handlungsimpulse relevant sind, kann auch das Verhalten beeinflusst werden. Negative Emotionen könnten somit besser reguliert und aggressive Impulse besser inhibiert werden. Wichtig ist dies für Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen, die Beeinträchtigun-gen in der Selbstregulation zeigen. Zweerings und Kollegen konnten die Methode schon erfolgreich bei schizophrenen Patienten und solchen mit posttraumatischer Belas-tungsstörung anwenden. Bei letzten wurde der anteriore cinguläre Kortex trainiert, um die Aktivität heraufzuregulieren. Schlechtere Regulationsfähigkeiten gingen dabei mit einer höheren Psychopathologie, also verschiedenen Krankheitssymptomen, einher.

Ähnlich soll auch die Gleichstromstimulation durch eine Veränderung der Hirnaktivierung auf Symptome oder Verhaltensprozesse wirken. Hirnareale, die wichtige Funktionen wie die Handlungs- und Emotionskontrolle unterstützen, sind im vorderen Hirnbereich lokalisiert. Durch einen gleichmäßigen geringen Strom, der durch großflächige Elektroden, beispielsweise an der Schläfe angebracht, gelenkt wird, lässt sich die kortikale Erregbarkeit verändern. Der Mechanismus beruht auf einer Veränderung des Ruhepotenzials, wodurch die Wahrscheinlichkeit für spontane Aktivierungen bestimmter Neuronen gesteigert oder verringert wird. Ähnlich zum Neurofeedback können daher durch die Modulation verschiedener Hirnareale Veränderungen erzielt werden, die möglicherweise aggressives und impulsives Verhalten verringern. Diese Methode wurde nicht nur bei gesunden Probanden, sondern auch bei verschiedenen Patientengruppen mit der Hoffnung auf eine Verbesserung psychopathologischer Symptome eingesetzt. Erste Ergebnisse deuten auf eine erfolgreiche Steigerung der Inhibitionskontrolle bei Suchtpatientinnen und -patienten und des Lernverhaltens unter Risiko bei Gewaltstraftätern hin.

Nicht zuletzt wird auch die translationale Forschung unterstützt. Anhand von Tiermodellen können Fragestellungen in Bezug auf Aggression untersucht werden, die dazu beitragen, auch die molekulare Ebene besser zu verstehen. Aus dem Tierreich ist bekannt, dass bei territorialer Aggression das olfaktorische System eine wichtige Rolle spielt. Untersucht wird hier vor allem das Jacobs-Organ. Dieses ist interessant, weil männliche Mäuse hierdurch Pheromone und sekundäre Steroidhormone identifizieren, die durch die Initiation einer Signalkaskade unterschiedliche Formen sozialer Aggression triggern. Die Forschung könnte hier auch beim Menschen Erkenntnisse zu territorialer Aggression, zum Beispiel in Bezug auf männliche Rivalität beim Paarungsverhalten, gewinnen. Zukünftig sollen vermehrt große Datensätze genutzt werden, die durch nationale und internationale Datenbanken verfügbar sind. Mit ihrer Hilfe können potenzielle Biomarker für Aggression und Impulsivität identifiziert werden, deren Spezifität dann in experimentellen Designs getestet wird. Beispielsweise wäre denkbar, dass die Darm-Hirn-Achse prädiktiv dafür ist, wie gut sich aggressive Impulse in Stresssituationen herabregulieren lassen. Hier könnte man dann diese Darm-Hirn-Verbindung experimentell manipulieren und so kausale Zusammenhänge testen. Im weiteren Verlauf wären sogar therapeutische Ansätze für Hochrisikogruppen ableitbar. Das Zusammenspiel von großen Datensätzen, die neue Fragestellungen für experimentelle Designs liefern, ist vor allem deswegen so wichtig, weil sich nur in solch großen Datensets reliable und stabile Merkmale identifizie-ren lassen und in der Regel eine erheblich größere Anzahl an Einflussfaktoren miterfasst wird, die sich letztlich als relevant erweisen könnte. Hierzu werden auch neue methodische Ansätze eingesetzt, die sich für multidimensionale Datensätze eignen. Dadurch besteht die Hoffnung, neue therapeutische und diagnostische Ansätze zu entwickeln. ![]()

Quellennachweise und Autorenlisten finden Sie im Forschungsmagazin RWTH THEMEN.