Das Institut für Humangenetik der Uniklinik RWTH Aachen unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth erweitert den Bereich der Hochdurchsatzsequenzierung (Next-Generation Sequencing (NGS)) durch Anschaffung eines neuartigen Nanopore-Sequencers. Mit dem „PromethION“ der Firma Oxford Nanopore Technologies ist es möglich, innerhalb von 48 Stunden zwölf Terabasen Erbinformation, das entspricht zwölf Billionen DNA-Bausteinen, zu sequenzieren. Pro Sequenzierlauf können somit bis zu 100 menschliche Genome mit einer diagnostisch guten Abdeckung innerhalb von zwei Tagen sequenziert werden. Es handelt sich hiermit um das Gerät mit der größten verfügbaren Sequenzierleistung auf dem Markt. Zum Vergleich erreicht das bisher größte Sequenziergerät des Marktführers Illumina derzeit mit sechs Terabasen circa die Hälfte der Sequenzierleistung.

Beim PromethION handelt es sich um ein Next-Generation-Sequenziergerät der sogenannten dritten Generation, das durch ein grundsätzlich anderes Sequenzierverfahren als bisherige Hochdurchsatzsequenzierer die Entschlüsselung von Erbinformation ermöglicht. Bei der Nanopore-Sequenzierung werden DNA-Moleküle in einem elektrischen Feld durch winzige biologische Poren mit einem Durchmesser von 1 nm bewegt. Bei Durchtritt der DNA durch die Poren kommt es zu charakteristischen Veränderungen des Stromflusses, welche Rückschlüsse auf die DNA-Bausteine in der Pore erlauben. Bei der Sequenzierung sind bis zu 240.000 solcher Poren parallel nutzbar, sodass in kürzester Zeit große Mengen DNA ausgelesen werden können. Die momentane Lesegeschwindigkeit jeder einzelnen Pore beträgt 450 Basen pro Sekunde. Die Analyse der sequenzierten Daten erfolgt in Echtzeit, wodurch eine bioinformatische Verarbeitung und Auswertung der Daten noch während der Sequenzierung möglich ist.

Augenblicklich wird die Nanopore-Sequenzierung vorwiegend im wissenschaftlichen Kontext erprobt und ist als Ergänzung zu den im Institut für Humangenetik, dem Next-Generation-Sequencing (NGS)-Diagnostikzentrum und der IZKF-Genomics Facility genutzten Illumina-Geräten der zweiten Generation zu sehen. Die Nanopore-Sequenzierung hat jedoch mit ihrer enormen Leselänge von über zwei Millionen DNA-Basen am Stück Vorteile gegenüber anderen NGS Verfahren, welche kaum Leselängen von 600 Basen erreichen. Dies erleichtert die Erfassung von strukturellen Veränderungen im Genom, deren zentrale Bedeutung für seltene genetische Erkrankungen und auch bei der Tumorentstehung immer offensichtlicher wird. In diesen Bereichen könnte diese Sequenzierungstechnik zukünftig auch in der Diagnostik eine große Rolle spielen. Mit der neuen Technik entfällt zudem die Notwendigkeit, DNA vor dem Auslesen zu vervielfältigen, wodurch es möglich ist, epigenetische Veränderungen der Erbinformation nativ zu erfassen und deutlich umfassender zu verstehen, als dies bislang möglich war. Solche epigenetischen „Zusatzinformationen“, die im Genom versteckt sind und sich im Laufe des Lebens dynamisch verändern können, konnten bislang nur sehr oberflächlich untersucht werden, spielen aber bei vielen Erkrankungen eine wichtige Rolle. Hierunter fallen unter anderem auch Volkskrankheiten wie beispielsweise der Diabetes mellitus, kardiovaskuläre Erkrankungen oder neurologisch-psychiatrische Krankheitsbilder. Ein Schwerpunkt des humangenetischen Instituts besteht zudem in der Erforschung seltener epigenetischer Erkrankungen, die unter der Leitung von Prof. Dr. rer. nat. Thomas Eggermann nun noch besser und umfassender untersucht werden können.

Entgegen der landläufigen Meinung, das menschliche Genom sei seit 2002 vollständig entschlüsselt, sind circa zehn Prozent der gesamten Erbinformation immer noch nicht korrekt sequenziert und zugeordnet. Dies liegt daran, dass mit den verfügbaren Sequenziertechniken bislang nur kurze DNA-Abschnitte an einem Stück sequenziert werden konnten und sich gleichförmige DNA-Bereiche (Repeats) bisher nicht eindeutig zuordnen ließen, ähnlich einem Puzzle mit größeren gleich aussehenden Bereichen. Durch die gewaltigen Leselängen der Nanopore-Sequenzierung können die „Puzzleteile“ quasi massiv vergrößert werden und nun eindeutig zugeordnet werden. Die Vervollständigung des humanen Genoms wird auch dazu beitragen, Krankheiten besser zu verstehen. Eine große Herausforderung der kommenden Jahre wird vor allem die bioinformatische Verarbeitung, Auswertung und Archivierung der Genomdaten sein. Am Standort Aachen besteht auch fachübergreifend Interesse an der Nanopore-Sequenzierung und ein weiteres PromethION-Gerät ist durch die Arbeitsgruppe von Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Björn Usadel, Lehrstuhl für Botanik und Institut für Biologie I (Botanik), angeschafft worden, mit dem insbesondere bisher unbekannte Pflanzengenome untersucht werden sollen.

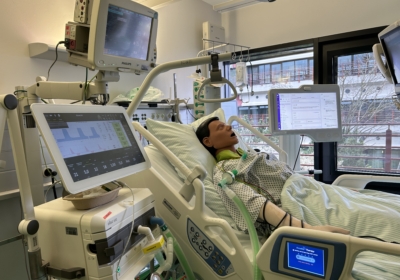

Die Humangenetik sammelt bereits seit 2016 Erfahrungen mit der Nanopore-Sequenzierung und verfügt mit dem MinION und dem GridION über zwei weitere Sequenzierer von Oxford Nanopore Technologies. Mit diesen kleineren Sequenziergeräten im Format eines Handys bzw. eines PCs besteht erstmals die Möglichkeit, Hochdurchsatzsequenzierung portabel und in Echtzeit einzusetzen. Hieraus ergeben sich zukünftig möglicherweise ganz neue Anwendungen abseits der klassischen Humangenetik, wie zum Beispiel ein schneller und differenzierter Erregernachweis im Rahmen einer Sepsis oder intraoperativ als Möglichkeit zur Erstellung molekularer Schnellschnitte. ![]()