Mithilfe des sogenannten Tissue Engineerings, der Züchtung von Körpergewebe, lassen sich bereits heute verletzte Muskeln, Knorpel, Nerven und andere geschädigte Strukturen des menschlichen Körpers reparieren. Die Medizin der Gegenwart setzt große Hoffnungen in dieses Forschungsfeld, das bereits jetzt einen Meilenstein in der regenerativen Medizin darstellt.

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und schon ist es passiert: Ein Arbeitsunfall mit einer Säge oder ein Motorradsturz können große und schwerwiegende (Gewebe-)Defekte verursachen, die Körperregionen in ihrer Funktionalität stark einschränken, die aber nicht zuletzt auch angesichts ästhetischer Probleme zu einer großen Belastung bei den Betroffenen führen. Angeborene Fehlbildungen oder Tumorerkrankungen bringen oft ähnliche Probleme mit sich. Nicht immer gelingt es dem menschlichen Körper, einen Defekt oder eine Wunde aus eigener Kraft auszubessern, vor allem dann nicht, wenn Blutgefäße, Nerven, Muskeln oder Sehnen stark beschädigt oder gar durchtrennt sind. Hier kommen die Experten der Klinik für Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen ins Spiel, die sich schwerpunktmäßig mit der Erforschung der künstlichen Herstellung biologischer Gewebe befassen, um Patientinnen und Patienten in vielfältiger Weise eine hochwertige Versorgung und Wiederherstellung bei komplexen Wundverhältnissen und Defekten zu gewährleisten.

Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier ist Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen.

Regenerative Medizin

„Der Verlust der natürlichen Funktion von Geweben oder auch Organen hat sich zu einem der größten Probleme und Herausforderungen des Gesundheitswesens entwickelt“, so Prof. Beier. In der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie besteht ein steigender Bedarf an geeigneten Transplantaten, um Weichteildefekte erfolgreich behandeln und rekonstruieren zu können. „Solche Geweberekonstruktionen finden oftmals Anwendung nach Tumorentfernungen, in der Behandlung komplexer traumatischer Wunden, beispielsweise nach Verbrennungen, aber auch in der Behandlung angeborener Fehlbildungen“, weiß der Chirurg.

Die in der Regenerativen Medizin angewandten Technologien zielen darauf ab, die Gewebefunktion wiederherzustellen oder die Regeneration von erkrankten Organen zu unterstützen. Meist handelt es sich dabei um zellbasierte Verfahren, die häufig mit innovativen Biomaterialien kombiniert werden – mit dem Ziel, im Organismus die Regeneration des Gewebes spezifisch anzuregen. „Die regenerative Leistungsfähigkeit in Zellen ist eindrucksvoll: So können zelleigene Mechanismen DNA-Schäden beheben, schädliche äußere Einflüsse abwehren und fehlerhafte Proteine abbauen“, erklärt Prof. Beier.

Patienteneigene Ressourcen nutzen

Der Goldstandard in der Behandlung körperlicher Defekte, beispielsweise bei einem Hautweichteildefekt am Handrücken nach einem Unfall, ist momentan noch der Transfer von Eigengewebe. Dabei wird dem Patienten an anderer Stelle seines Körpers gesundes Gewebe entnommen, um den Defekt zu schließen. Die Nutzung von patienteneigenem Gewebe sorgt für eine bestmögliche Verträglichkeit. Dieses Vorgehen führt jedoch im Umkehrschluss zu einem Sekundärschaden, der den Patienten gegebenenfalls beeinträchtigen könnte. „Solche Sekundarschäden gilt es zu vermeiden. Daher forschen wir in unserer Klinik an alternativen Methoden im Bereich des Tissue Engineerings, der Gewebezüchtung. Damit möchten wir dafür sorgen, dass Patienten zukünftig nicht mehr auf die Entnahme und Verpflanzung ihrer körpereigenen Gewebe von anderen, gesunden Körperstellen angewiesen sein müssen“, macht der Experte deutlich.

Medizin der Zukunft

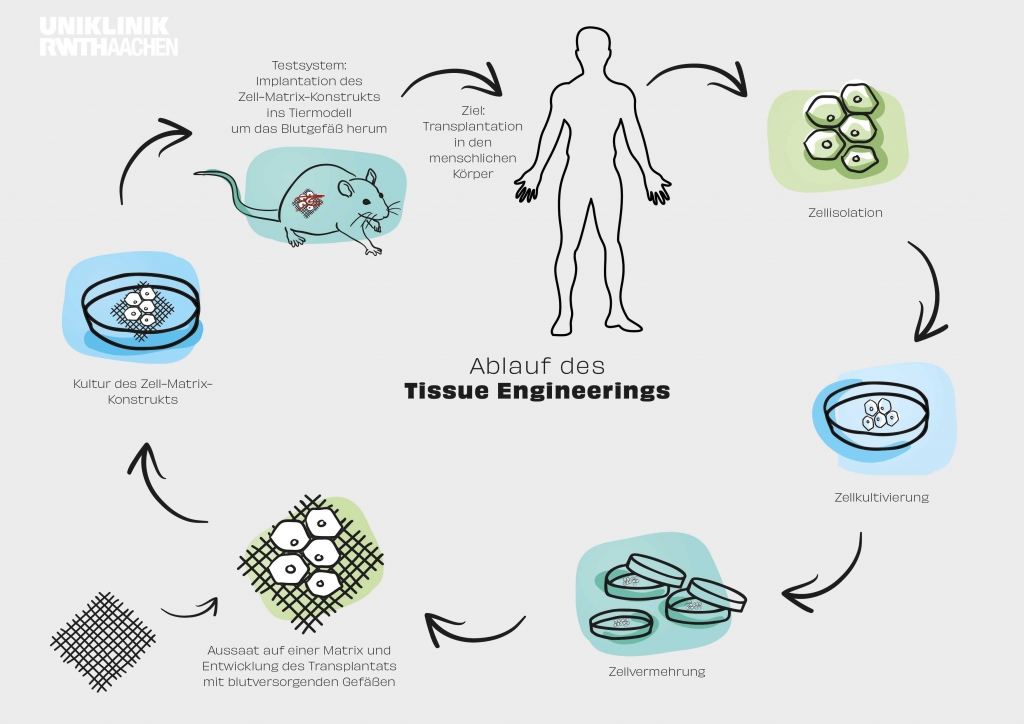

Das Tissue Engineering stellt ein Teilgebiet der Regenerativen Medizin dar und basiert auf der Konstruktion beziehungsweise der Züchtung von körpereigenem Gewebe im Labor – also in vitro. „Die Idee besteht darin, dem Menschen gesunde Körperzellen zu entnehmen und diese im Labor zu größeren Zellverbänden anwachsen zu lassen. Diese werden letztendlich als Gewebeersatz an den Stellen eingepflanzt, die zerstört sind“, erklärt Prof. Beier. Dafür entwickeln wir komplexe, dreidimensionale Zellsysteme, die die Herstellung funktionsfähiger Gewebe erlauben. „Die seitens unserer Klinik schwerpunktmäßig beforschten Gewebe umfassen Fett-, Knochen-, Skelettmuskelgewebe und periphere Nerven.“

Das herangezüchtete Gewebe kann zum einen als Ersatzgewebe implantiert werden, um erkranktes Gewebe vollständig oder teilweise zu rekonstruieren und ihre Funktion wiederherzustellen. Dazu werden entnommene Zellen auf einem Kunststoffgerüst angesiedelt. Sie klettern an der vorgegebenen Struktur entlang und bilden allmählich ein „künstliches“ Gewebe. Zum anderen können damit spezielle Kultur- und Gewebemodelle entwickelt werden, die wichtige Erkenntnisse für die klinische Diagnostik und Therapie liefern. „Mithilfe unterschiedlicher Verfahren des Tissue Engineerings ist es uns möglich, dreidimensionale Gewebegerüste zu konzipieren, anhand derer wir Zellen in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, untersuchen und charakterisieren können“, erklärt Prof. Beier seine Arbeit. „Letztlich können wir so die Funktionsweise und Regenerationsfähigkeit von Geweben besser verstehen und dadurch neue Therapieformen für unsere Patientinnen und Patienten erarbeiten“, führt er fort. „Eine besondere Herausforderung hierbei ist die Blutversorgung der so gezüchteten Gewebe. Knorpel und die obere Hautschichten des Menschen verfügen von Natur aus über keine Blutgefäße und damit keine eigenständige Blutversorgung. Ihre Züchtung im Labor oder auch vor Ort im Organismus ist daher schon vergleichsweise weit fortgeschritten und ihre Anwendung bei beispielsweise Kniegelenksknorpelschäden oder großen Hautdefekten bei Schwerstbrandverletzten klinisch etabliert.“

Demengegenüber steht die Tissue Engineering-Forschung bei dreidimensionaler Gewebekonstruktion in klinisch relevanter Größenordnung – das heißt mit den benötigten weit mehr als bisher nur wenige Millimeter messenden Konstrukten – vor der großen Herausforderung, eine eigenständige Blutversorgung „mitzuzüchten“, um das Gewebe hinterher auch unter Erhalt seiner Durchblutung und der damit verbundenen Sauerstoffversorgung transplantieren zu können. „Insbesondere bei der Züchtung von Knochengewebe haben wir hier in den vergangenen Jahren schon große Fortschritte gemacht und konnten so unter anderem im Klein- und Großtiermodell zeigen, dass derartige künstliche Knochentransplantate im ‚Bioreaktor‘ des Organismus inklusive blutversorgenden Gefäßen gezüchtet und erfolgreich an die Stelle des Knochenverlustes transplantiert werden können“, so Prof. Beier weiter. Für andere dreidimensionale Gewebe wie Skelettmuskel- oder Fettgewebe, für die es im Gegensatz zu Knochen noch nicht vielzählige klinisch etablierte Stützgerüste, sogenannte Scaffolds, gibt, ist die enge Zusammenarbeit mit den ingenieurwissenschaftlichen und biotechnologischen Partnern eine wichtige Voraussetzung für die zukünftigen Weiterentwicklungen bei diesen Geweben.

Organische Materialien aus dem 3D-Drucker

Implantate, Prothesen, innere Organe und Gewebeteile aus dem 3D-Drucker: Was nach Science-Fiction klingen mag, ist bereits heute in Teilen Wirklichkeit. Auch wenn das sogenannte 3D-Bioprinting, also der 3D-Druck von Gewebekonstrukten aus Zellen und Biomaterialien, noch eine recht junge Disziplin des Tissue Engineerings darstellt, hat es schon jetzt großes Potential zur Herstellung künstlicher Gewebe und Organe für die Transplantation. „Das dreidimensionale Drucken von künstlichem Gewebe entwickelt sich zu einer vielversprechenden Technologie. Hierbei können unterschiedliche gewebespezifische Zellen, die in sogenannten Biotinten gelöst werden, punktgenau mittels 3D-Druckverfahren gedruckt und somit größere Gewebe hergestellt werden“, erklärt der Wissenschaftler. So lassen sich maßgeschneiderte bioverträgliche Gewebegerüste erzeugen, die zukünftig irreparabel geschädigtes Gewebe ersetzen sollen. „In Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Uniklinik wie unter anderem dem Lehr- und Forschungsgebiet Zahnärztliche Werkstoffkunde und Biomaterialforschung, der Abteilung Biohybrid & Medical Textiles des Instituts für Angewandte Medizintechnik sowie verschiedenen Partnern aus der Biotech-Industrie befassen wir uns derzeit mit den Möglichkeiten des Bioprintings von Fettgewebsstammzellen sowie sogenannten bioartifiziellen Gefäßen, also Strukturen, die sich aus zellulären und technischen Elementen zusammensetzen“, so der Klinikdirektor.

Gemeinsam mit dem Lehr- und Forschungsgebiet „Advanced Materials for Biomedicine“ des DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien wird die Anwendung von Fettgewebsstammzellen in selbst entwickelten, mit magnetischen Nanopartikeln befüllten „intelligenten“ Gelen, auch Hydrogele genannt, für die Regeneration von verletzten peripheren Nerven untersucht. Ein weiterer Forschungsansatz, der in Kooperation mit der Fibrothelium GmbH, einem Technologie-Start-up der RWTH Aachen University, verfolgt wird, ist die Züchtung von Muskel-, Fett- und Knochengewebe aus Fettgewebsstammzellen auf Trägergerüsten. Zur Gewinnung der Gerüststrukturen wird hier natürlich gewonnenes Seidenfibroin aus dem Kokon des Seidenspinners genutzt. Mithilfe dieser Fibroin-Verbundsysteme aus natürlicher Seide wird die Entwicklung von Scaffold-Strukturen ermöglicht, die die zielgerichtete Differenzierung von Stammzellen in unterschiedliche Gewebearten – also Fett, Muskel und Knochengewebe – ermöglichen.

Schnittstelle zwischen Medizin und Technik

Das Forschungsgebiet Tissue Engineering profitiert vom Know-how aus den Biowissenschaften und der Medizintechnik sowie von den Fortschritten in den Ingenieur- und Materialwissenschaften – wie sie traditionell an der RWTH Aachen University vertreten sind. „Hinzu kommen die positiven Synergieeffekte aus der interdisziplinären Zusammenarbeit an der Uniklinik RWTH Aachen, insbesondere mit den Kolleginnen und Kollegen der benachbarten Disziplinen wie der Unfallchirurgie, Orthopädie sowie der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die für die stetige Weiterentwicklung der bisherigen Forschungsergebnisse, aber auch besonders für die Entdeckung und Entwicklung neuer Methoden eine tragende Rolle spielen“, ergänzt Prof. Beier.

Fachübergreifender Wissenstransfer

Um den fachübergreifenden Austausch über die neuesten Entwicklungen und vielfältigen Innovationen auf dem Forschungsgebiet voranzutreiben, veranstaltet die Klinik für Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie regelmäßig Symposien, um das Potential, die Perspektiven und die vielfältigen Möglichkeiten des Tissue Engineerings aus der Sicht unterschiedlicher Fachdisziplinen gemeinsam zu erörtern und zu diskutieren. ![]()

Projektpartner

- Lehrstuhl für Textilmaschinenbau und Institut für Textiltechnik im ITA (Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University)

- Prof. Bläser an der TU Darmstadt

- Lehr- und Forschungsgebiet Tumorpathologie, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Edgar Dahl, im Institut für Pathologie des UKA

- Lehr- und Forschungsgebiet „Advanced Materials for Biomedicine“ des DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien

- Lehr- und Forschungsgebiet Zahnärztliche Werkstoffkunde und Biomaterialforschung

- Abteilung Biohybrid & Medical Textiles des Instituts für Angewandte Medizintechnik

- Fibrothelium GmbH, einem Technologie-Start-up der RWTH Aachen University

- verschiedene Partner aus der Biotech-Industrie