Das Gesicht eines Menschen ist für sein Selbstbild wichtiger als jede andere Körperregion. Dementsprechend großen Leidensdruck haben Patientinnen und Patienten mit entstellenden Defekten des Gesichtes nach Tumorentfernungen oder Unfällen. Meist sind neben den Weichgeweben auch Knochen – etwa der Kiefer – betroffen, was mit erheblichen funktionellen Einschränkungen einhergeht. Die Betreffenden können dann oftmals nicht mehr kauen oder verständlich sprechen. Eine Teilnahme am alltäglichen Leben ist damit nicht mehr in gewohnter Weise möglich. In den letzten Jahrzehnten gab es zwar bereits enorme Fortschritte bei der Versorgung dieser Patienten, jedoch wird an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Uniklinik RWTH Aachen mit einem interdisziplinären Ansatz stetig an der Weiterentwicklung der Operationsmethoden gearbeitet.

Noch vor wenigen Jahrzehnten konnte Patientinnen und Patienten aufgrund der Komplexität der Defekte und der schwierigen chirurgischen Aufgabenstellung nicht zufriedenstellend geholfen werden. So war bis in die 1970er Jahre die ästhetische und funktionelle Wiederherstellung der Kopf- und Halsregion des Menschen eine besondere Herausforderung. Meist versuchte man mühsam durch Verschiebung von benachbarten Weichgeben, die Defekte schrittweise zu behandeln, wenn das ortsständig verfügbare Gewebe nicht ausreichte, um diese zu verschließen. Schon in den 1950er Jahren begann man mit der Transplantation von Weichgewebe. Dazu wurden alle Hautschichten in einer Spenderregion entnommen und im Defekt eingesetzt. Ein Nachteil dabei war die fehlende Blutversorgung der Hauttransplantate. Diese waren zudem in ihrer Größe limitiert und ihr Absterben war eine häufig auftretende Komplikation. Zum damaligen Zeitpunkt konnten knöcherne Rekonstruktionen nur mittels Knochentransplantaten ohne Blutversorgung durchgeführt werden. Nachteile dabei waren häufig Infektionen und Transplantatverluste.

Die erste dokumentierte Verbindung zweier Blutgefäße, die sogenannte Anastomose, wurde bereits 1877 durchgeführt. Zunächst war dies nur bei großen Gefäßen möglich, erst mit der modernen Mikroskopie konnten auch Gefäße mit geringerem Durchmesser durch Nähte verbunden werden, wodurch sich der Begriff Mikrochirurgie für diese Methode etablierte. Damit hielt in den 1960er bis 1970er Jahren der mikrovaskuläre Gewebetransfer, bei dem das Transplantat mit einem versorgenden Blutgefäß verbunden wird, Einzug in die Medizin. Durch die Verwendung dieser mikrochirurgischen Transplantate erhöhte sich die Menge des transplantierbaren Gewebes. Es war nun möglich, größere und komplexere Defekte des Gesichts zu therapieren. Auch heute noch ist das Mittel der Wahl für die Wiederherstellung der Gesichtsregion das körpereigene mikrovaskuläre Knochentransplantat, bei dem ein Knochensegment des Betreffenden von einer anderen Körperregion entnommen wird. Die Spenderregionen werden so gewählt, dass sie nicht zu Einschränkungen oder Schäden führen. Besonders eignen sich Teile des Wadenbeins, des Schulterblattes oder des Beckens – vor allem des Beckenkammes –, welche unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweisen und je nach Defektsituation und den individuellen Knochenformen gewählt werden. So ist es beispielsweise möglich, mit einem Wadenbeintransplantat auch gleichzeitig einen Teil der Unterschenkelhaut zu verpflanzen. Das Beckenkammtransplantat eignet sich aufgrund seiner Größe und Form sehr gut für den Ersatz einer Unterkieferhälfte.

Röntgenbild eines vom Tumor zerstörten Unterkiefers. Das Knochensegment muss chirurgisch entfernt und durch ein

Knochentransplantat ersetzt werden.

Die Operationen zur Knochentransplantation erfordern neben großen fachlichen und manuell-operativen Fähigkeiten des Chirurgenteams auch eine patientenindividuelle Planung, da jeweils eine andere Defektsituation vorliegt und auch das Knochenangebot zur Transplantation variiert. Die Planung komplexer chirurgischer Eingriffe ist heute noch oftmals ein in starkem Maße manuell geprägter Prozess. Die Abmessungen von Transplantaten werden dabei vor der Operation an Schichtbildaufnahmen aus der Computertomografie ausgemessen und händisch auf eine Schablone übertragen. Diese kann dann in der Operation genutzt werden, um das Transplantat in der entsprechenden Größe zu entnehmen. Obwohl dieses Verfahren eine wertvolle Hilfestellung für die Chirurgen darstellt, hat es zahlreiche Limitationen: Die händische Übertragung der Messungen auf die Schablone ist ungenau und fehleranfällig. Des Weiteren sind der Erfahrungsschatz und die Einschätzungen der Chirurgen maßgeblich für die Operationsplanung. Die Entscheidungsfindung erfolgt daher nach den subjektiven Einschätzungen des behandelnden Chirurgen.

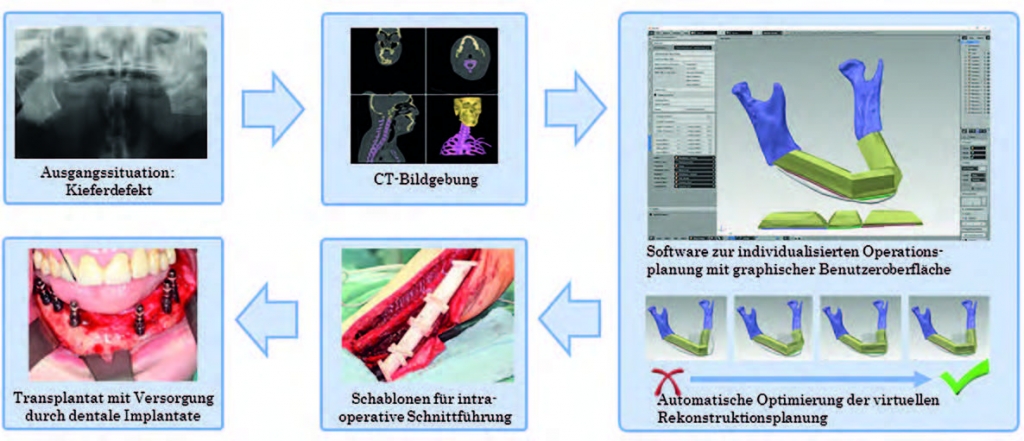

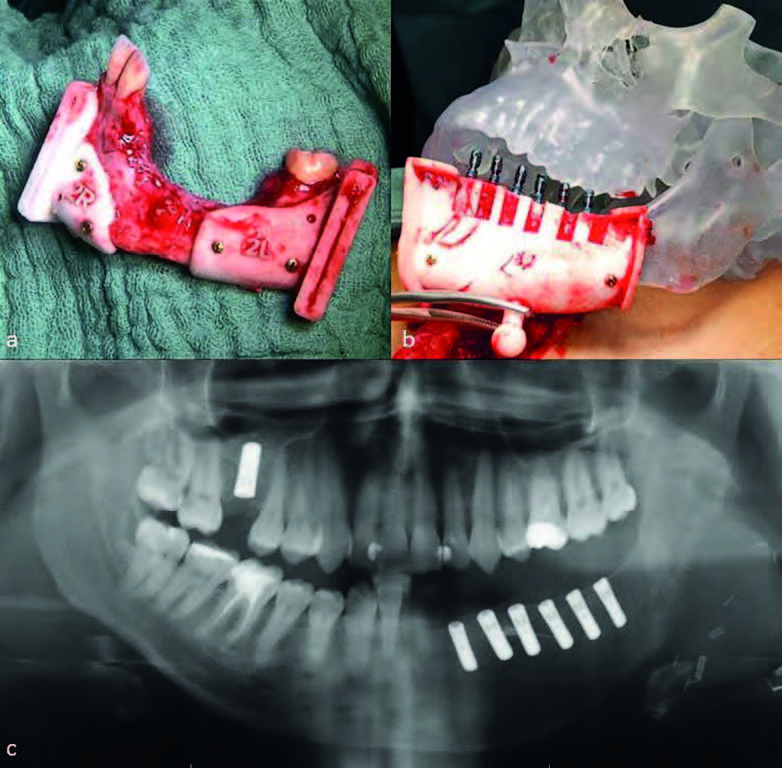

Zur Vereinfachung werden computergestützte Verfahren eingesetzt. Diese ermöglichen eine präzisere Planung der gewünschten Transplantate und auch die Erstellung von virtuellen Schnittschablonen, die dann mittels 3D-Druckverfahren aus sterilisierbarem Material – üblicherweise Polyamid – hergestellt werden. Die Programme verwenden ebenfalls Schichtbildaufnahmen aus einer Computertomografie. Auf dieser Basis können dreidimensionale Modelle des Defektes, der vorhandenen Knochen und der gewählten Spenderregion erstellt werden. Die Modelle lassen sich virtuell in den Defekt einpassen, und anschließend werden die chirurgischen Schablonen gedruckt. In der Operation werden diese Schablonen auf den Knochen geschraubt und zeigen so an, wo der Knochen durchtrennt werden muss, um das passende Transplantat zu erhalten.

Aufgrund der Komplexität der verfügbaren Programme werden die Planungen in der Regel jedoch nicht von den behandelnden Ärzten durchgeführt, sondern von externen Experten. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten und der gesamte Prozess bleibt zeitaufwendig. Eine weitere Limitation der Planungssoftware ist, dass die Operationsplanung auf den Erfahrungen und Einschätzungen der behandelnden Chirurgen beruht. Die Entscheidungsfindung ist daher subjektiv. Obwohl diese Verfahren unbestritten einen Mehrwert für den Patienten bieten und die komplette Wiederherstellung des Kiefers ermöglichen – auch durch eine gleichzeitig geplante Versorgung mit Implantaten für Zahnersatz – sind sie noch nicht flächendeckend in den Kliniken etabliert.

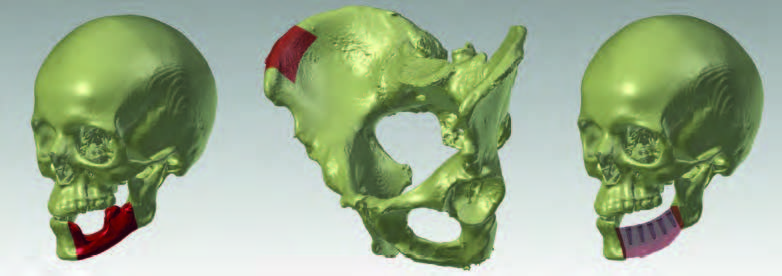

Virtuelles 3D-Modell eines Schädels mit Markierung des zu entfernenden Teils des Unterkiefers; b: Teilstück des

Beckenkammes als Transplantat markiert; c: virtuell eingepasstes Transplantat am Kiefer mit der Planung von Implantaten für späteren Zahnersatz.

An der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie wird seit mehreren Jahren an computergestützten Methoden geforscht, die das Potenzial haben, die Limitationen der verfügbaren Operationsplanung zu überwinden. Ziel ist es, eine Software zur Planung von Kieferrekonstruktionen zu entwickeln, die durch einen hohen Grad an Automatisierung den Planungsprozess einfacher und schneller machen kann sowie objektive Kriterien integriert.

Ablauf einer Kieferrekonstruktion: Von der Bildgebung über die automatisierte virtuelle Planung und Optimierung des Rekonstruktionsvorschlages bis zur operativen Umsetzung.

Diese Anstrengungen werden im Rahmen eines Projektes mit Förderung durch EXISTForschungstransfer gebündelt und mit dem Ziel einer Unternehmensgründung vorangetrieben, wodurch die Software auch für andere Kliniken zur Verfügung gestellt werden kann und einem großen Patientenkollektiv zugutekommen wird. Ein interdisziplinäres Team aus Medizinern, Ingenieuren und Betriebswirten arbeitet an einer Software, welche vollautomatisiert das Transplantat auswählen und designen kann. Regulierende Eingriffe sollen durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz so stark reduziert werden, dass eine Integration des Planungsverfahrens in die eng getaktete klinische Routine ermöglicht wird. Dennoch erfolgt eine patientenindividualisierte Planung. Die Automatisierung der virtuellen Planung erlaubt dabei das Berechnen einer Vielzahl unterschiedlicher Auslegungen der Transplantatpositionierung, sodass diese virtuell erprobt werden und die bestmögliche Konfiguration dann für die Operationsplanung zur Verfügung steht. Die Operationsqualität wird verbessert, aber auch die Planung wird schneller, einfacher in der Durchführung und schließlich kostengünstiger.

Bild a: Entnommener Anteil des Unterkiefers mit Operationsschablonen; b: Transplantat mit Operationsschablone am gedruckten Modell des Schädels; c: Röntgenbild des rekonstruierten Kiefers mit Transplantat und Versorgung mit dentalen Implantaten.

Um die Vorteile der computergestützten Operationsplanung auch in anderen medizinischen Fachgebieten nutzen zu können, wurde an der Uniklinik RWTH Aachen das Kompetenzzentrum „Computergestützte Herangehensweisen in der individualisierten Chirurgie“, kurz CHIC, gegründet. Dieses hat es sich zur Aufgabe gemacht, die beteiligten Kliniken (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie, Plastische Chirurgie, Radiologie und Unfallchirurgie) stärker zu vernetzen, die vorhandenen medizinisch-chirurgischen Expertisen zu bündeln und mit den Erfahrungen zur computergestützten Planung zu verbinden. Mit der Gründung von CHIC nimmt die Uniklinik RWTH Aachen eine Vorreiterrolle ein. ![]()

Quellennachweise und Autorenlisten finden Sie im Forschungsmagazin RWTH THEMEN.